ペット探偵が迷子捜しの疑問や心配にお答えします

迷子になったときに、飼い主さんが抱かれる疑問や不安にお答えします。

また、よくある誤解や、捜索に役立つ情報もご紹介します。

迷子の状況に応じた具体的な捜索方法は、無料チャットボット「迷子を見つける500の方法」をご覧ください。

猫の名前を大きな声で呼ぶと、驚かせてしまい、逃げたり隠れたりしてしまいます。

捜しながら名前を呼ぶときは、家にいるときと同じように、落ち着いた静かな声で呼んでください。猫はとても耳がよいため、近くにいれば小さな声でも十分に聞こえています。大声で呼ぶとかえって警戒心を与え、不安にさせてしまうことがあります。やさしく、聞き慣れた声で呼びかけることで、猫を安心させ、隠れた場所から出てきやすくなります。

猫が迷子になると、お腹をすかせないように、また遠くへ行ってしまわないようにと、家のまわりにフードを置きたくなるかもしれません。

周囲に他の猫がいない場所では、それが役立つこともありますが、野良猫や自由外出の猫が近くにいる場合は問題になることがあります。

フードだけを置いても、それを食べているのがどの猫なのかを確認することはできません。

また、フードを置くとまわりの猫を引き寄せてしまい、あなたの猫が戻ってきづらくなることがあります。

同様に、猫のトイレ砂をまくと、他の猫にマーキングされて、あなたの猫が戻ってきづらくなることがあります。

もしフードを置くのであれば、必ず近くにトレイルカメラを設置して、どの猫が来ているかを確認できるようにしてください。

猫が迷子になると、しばらくの間はトカゲや虫を捕って飢えをしのぎますが、それだけでお腹がいっぱいになることはめったにありません。

もし安定して食べ物が得られる餌場を見つけることができれば、猫はトカゲや虫を求めて歩き回るのをやめ、その場所の近くにとどまろうとします。

野良猫や地域猫がいる場所には、餌場がある可能性が高いです。野良猫は安定して食べられる餌場がなければその場所にとどまることはないため、野良猫が一定の場所にとどまっている場合は、その近くで誰かが餌を与えている可能性があります。

こうした餌場を特定して確認することは、迷子の猫を見つけるうえで非常に重要です。猫を捜すときに見つけた餌場をすべて地図に書き込んでください。そして、自宅に近い場所から順番に、トレイルカメラを使って計画的に確認してください。

たとえ餌をあげている方から「あなたの猫は来ていないよ」と言われたとしても、実際には気づかれていない可能性があります。そう言われた場合でも、丁寧にお願いして、最低2日間はトレイルカメラを餌場に設置させてもらい、うちの猫が来ていないかどうかを確認するようにしてください。

迷子の猫の捜し方は1匹づつすべて違います。

たとえば、室内飼育で知らない人を怖がる猫は、外に出た直後は空腹よりも警戒心が勝っていますので、自宅のすぐ近くの静かで目立たない場所に潜み、ほとんど動かないため、道の上から見渡せる範囲だけを捜しても見つけるのは困難です。

一方、自由に外出していた猫が帰ってこなくなった場合、ふだんのテリトリーを外れてしまい、方向感覚を失って自宅に戻れなくなっている可能性があります。この場合、近所を歩き回っても見つけることはできません。

迷子になった猫の行動は、飼育環境や性格などの要因が影響し、いなくなってからの日にちの経過とともに変化します。何日も歩き回って捜すのではなく、無料チャットボット「迷子を見つける500の方法」を活用して、今のうちの猫を見つける効果的な方法を調べて捜してください。

家では人懐っこい猫であっても、見知らぬ屋外の環境にさらされると、極端に警戒心が強くなることがあります。

飼い主さんが興奮してすぐに近づいたり、捕まえようとしたりすると、すでに警戒状態にある迷子の猫はパニックを起こして逃げてしまうかもしれません。逃げる猫を素手で捕まえるのは、ほとんど不可能です。

何度も追いかけてしまうと、猫の恐怖心はさらに強くなります。やがて、飼い主さんの姿を見るだけで逃げるようになることもあり、場所を変えてしまって見つけにくくなることもあります。

見つけたらすぐに捕まえたくなるのは自然なことですが、まずは落ち着いて行動するようにしてください。

低くしゃがんで、静かで落ち着いた声で名前を呼びながら、猫の様子をよく観察し、素手で保護できそうかどうかを見極めてください。

もし猫が明らかに緊張していたり怖がっていたりするようであれば、いったんその場を離れ、捕獲器を使ってください。

もし迷子猫のチラシをポスティングしたのに目撃情報がまったく入ってこない場合、いくつかの原因が考えられます。以下に、目撃情報が寄せられない主な理由と、それぞれに対して取るべき対策をまとめました。

1. チラシのポスティングに抜けがある

あなたの猫が、チラシがポスティングされていない家の庭などに隠れているかもしれません。たとえその家の方が猫を見かけたとしても、その猫が迷子であることを知らないと、あなたに連絡しようとは思いません。

■ 対策

チラシをポスティングした範囲を地図で確認し、配布漏れのないよう再度ポスティングを行います。

2. 猫が隠れて出てこないので目撃されない

目撃情報がないのは、猫が遠くまで移動したからではなく、実は近くに隠れていて、人のいる時間帯には姿を現さないだけという場合もあります。

■ 対策

近隣にお住まいの方にお願いして、敷地内を懐中電灯でくまなく捜索させてもらいます。特にデッキの下や物置、床下など、猫が入り込みやすい場所を重点的に確認してください。

3. 猫がチラシの配布エリアの外に出てしまっている

迷子になった猫は、他の猫に追われたり、食べ物や安心できる寝場所を探しているうちに、少しずつ自宅から離れていくことがあります。

■ 対策

チラシの配布範囲を段階的に広げます。目安として、

7日以内:半径300メートルまで

1か月以内:半径500メートルまで

1か月以上:半径1キロメートルまで

迷子の猫はいつまでも移動を続けるわけではありません。多くの場合、1か月ほどのうちに安定して餌が食べられる餌場を見つけ、その場所に定着します。決まった餌場に定期的に現れるようになると、その周辺で目撃情報が得られるようになります。また、誰かに保護されていることもあります。

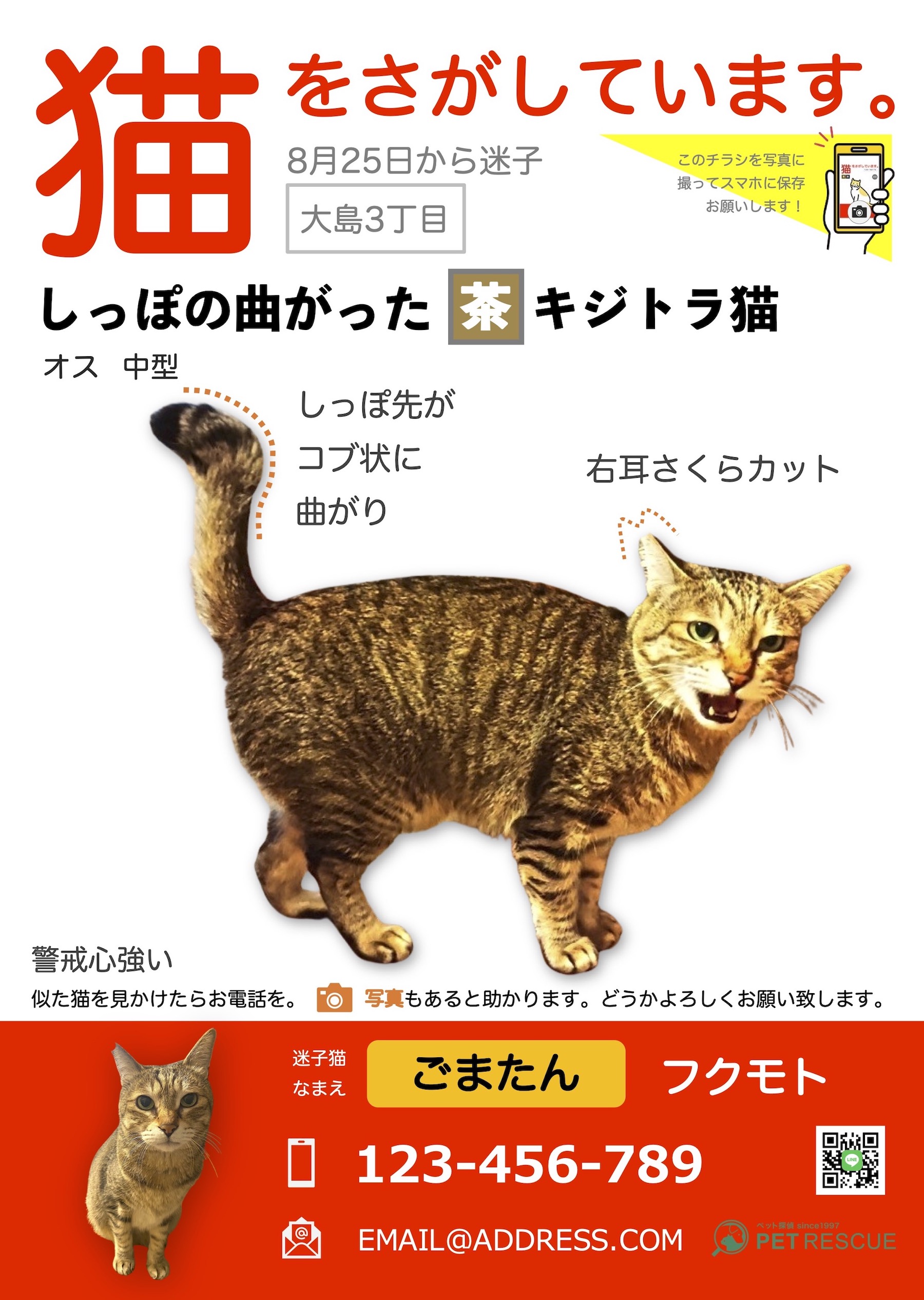

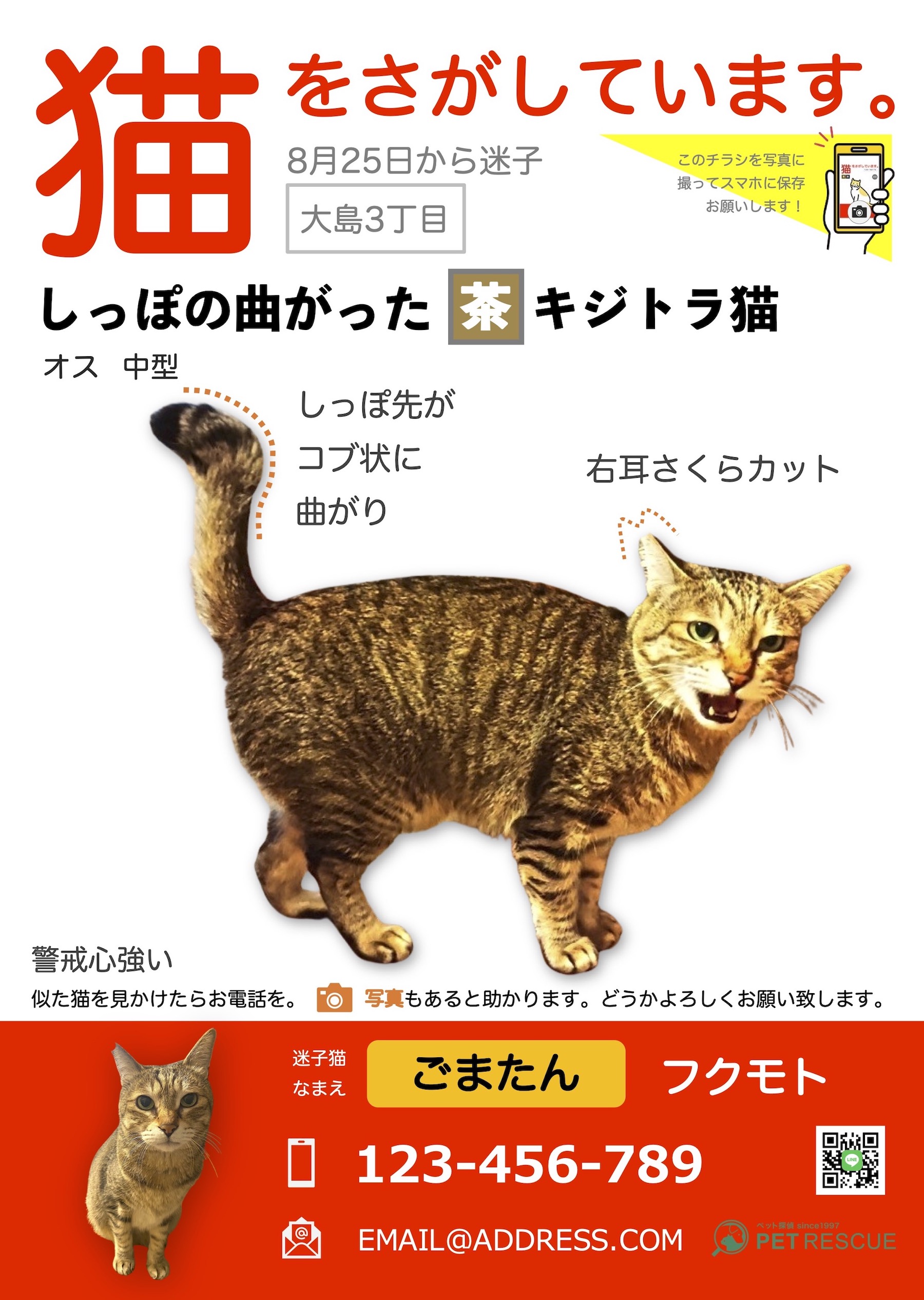

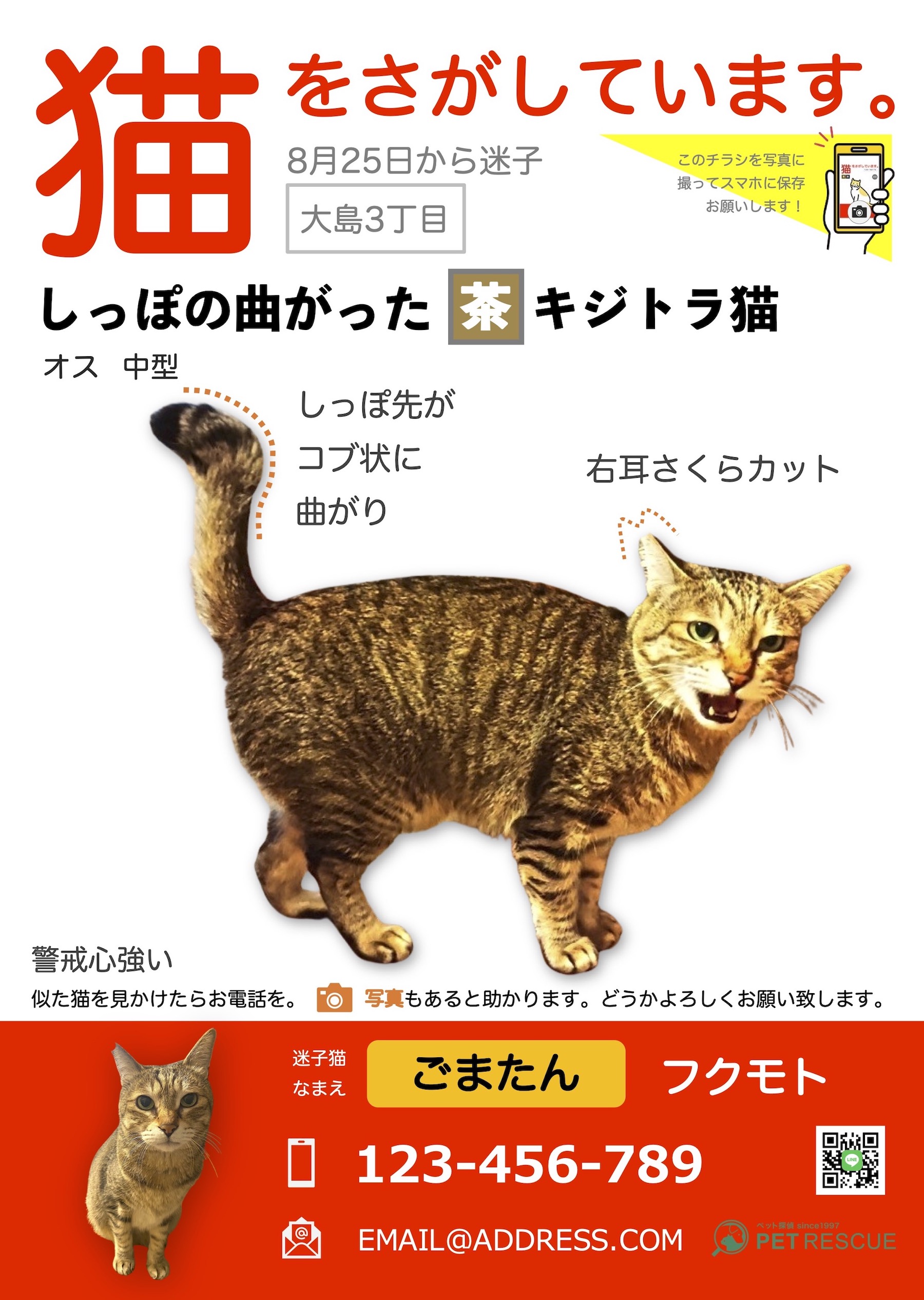

4. チラシで猫の特徴が十分に伝わっていない

あなたの猫が地域の外猫と似ていたり、チラシのデザインで特徴が明確に伝わっていない場合、見かけられても迷子チラシの猫かどうかわからないことがあります。

■ 対策

柄、しっぽの形、耳先のカットなど、あなたの猫を識別しやすい特徴を強調するようにチラシをつくりなおします。

5. 誰かに保護されて家の中で飼われている

猫がもともと首輪をしていなかった、あるいは迷子になって歩き回るうちに首輪が外れてしまった場合、誰かに野良猫だと思われてそのまま室内で飼われてしまうことがあります。特に人懐っこい猫はその可能性が高くなります。

■ 対策

チラシを地域全体に漏れなくポスティングして、その猫が捜している迷子猫であることを保護している方に知ってもらいます。

多くの方は保護した猫を健康診断のために動物病院へ連れて行きますので、自宅から少なくとも半径5キロ圏内のすべての動物病院を訪れ、迷子猫のチラシを待合室に掲示してもらえるよう依頼してください。

6. 車で遠くに運ばれてしまった

まれに、猫が車の荷台などに入り込んでしまい、意図せず遠くまで運ばれてしまうケースがあります。また、弱っているところを誰かに保護され、別の場所の動物病院に連れて行かれることもあります。

■ 対策

SNSを活用して、チラシ配布エリアを超えた地域にも情報を広めます。ネットの迷子情報は、遠方の人々にも知ってもらう手段として有効です。

7. 保健所や動物病院に保護されている

猫が衰弱していたり怪我をしていた場合、親切な人に保護されて、動物病院や地域の動物管理施設に届けられていることがあります。

■ 対策

近隣の動物病院や保健所、動物愛護センターに定期的に連絡をとり、保護された猫の情報を確認してください。迷子チラシを持参して、連絡先も伝えておきます。

迷子の猫を捜していると、ご近所の方と気まずくなったり、場合によってはトラブルになってしまうことも珍しくありません。

あなたにとって猫はかけがえのない家族ですが、すべての人が同じように思ってくれるとは限りません。「たかが猫のことで・・・」と感じる方もいて、もしご近所の方が迷惑に思えば、クレームや反発につながり、その地域での捜索が難しくなることもあります。

その場ではついやってしまいがちなことでも、ご近所の迷惑になる場合があります。以下の行動は控えるようご注意ください:

・数人で大きな声で話しながら捜しまわる

・夜遅くに住宅のまわりを歩きまわったり、庭を懐中電灯で照らす

・許可なく他人の敷地に入ったり、トレイルカメラや捕獲器を設置する

・深夜にチラシをポスティングする

・許可を得ずに電柱、街路樹、ガードレール、壁などにチラシを貼る

住宅地で捜索する際は、不審者と間違われないよう、必ず迷子チラシを持ち歩いてください。何をしているのかが説明しやすくなり、猫を見かけた方が連絡してくれるきっかけにもなります。

ご近所への配慮を忘れず捜索を進めてください。あなたが思っている以上に迷子の猫を心配してくれる人は多いものです。信頼関係を築くことができれば、きっと力になってくれるはずです。

猫が迷子になると、多くの飼い主さんが混乱し、すぐにペット探偵を探し始めてしまうのは無理もありません。

しかし、ペット探偵に依頼する前に、まずは無料チャットボット「迷子を見つける500の方法」を使って、あなたの猫の現在の状況に最も効果的な捜索方法を確認することをおすすめします。

状況によっては、ペット探偵が捜索するよりも、飼い主さんご自身の捜索のほうが効果的な場合があります。特に、探偵の捜索方法が今のあなたの猫の状況に合っていない場合はなおさらです。

ペット探偵に依頼することを検討される場合は、以下の項目を事前に確認しておくことをおすすめします。

1. 報酬体系

ペット探偵の報酬体系には、次のような種類があります:

・所要時間や成果に関係なく支払う固定報酬型

・作業時間に応じて支払う時間単価型

・一定の成果が出た場合にのみ支払う成功報酬型

成功報酬型の契約では、「成功」が何を意味するのかを必ず契約書で確認してください。中には、目撃情報が入っただけでも成功とみなされ、報酬が発生する契約もあります。

2. キャンセルポリシー

キャンセル料がいつから発生するのか、契約途中で解約できるのかを確認してください。業務が開始された後に解約した場合、解約金がかかる契約もあります。

ウェブサイト上に報酬体系やキャンセルに関する記載が明示されていないペット探偵には、依頼を避けるのが賢明です。

3. 作業日程と作業内容

直接ペット探偵に電話し、以下の点を確認してください。

・いつから捜索に来てもらえそうか

・どのような具体的な作業を行う予定か

猫の状況を詳しく伝え、捜索に来るまでに飼い主さんがやっておくべきことについても聞いておきます。

4. 捜索情報の引き継ぎ

契約期間中に猫が見つからなかった場合、今後の捜索は飼い主さんが引き継ぐことになります。そのため、以下の情報を記録した地図や記録を受け取れるかどうかを確認しておいてください。

・迷子チラシを配布した場所

・餌場の位置

・トレイルカメラや捕獲器の設置場所

これらの情報があれば、これまでの作業を無駄にせずに捜索を引き継ぐことができます。

5. 見積もり

以上の点に納得できたら、正式な見積もりを依頼しましょう。

通常、捜索費用のほかに交通費や実費などの追加費用がかかります。

ペット探偵の事務所が遠方にある場合は、交通費が高額になることもあるため、事前に確認が必要です。

猫が外を歩いていても、警察や保健所、動物愛護センターに保護されることはありません。

しかし、怪我をしていたり衰弱している場合は、保護されることがありますので、もしもに備えてはやめに届けを出しておきます。

たとえ猫が保健所や動物愛護センターに保護されたとしても、首輪に連絡先が明記されていなければ、飼い主に連絡がもらえるとは限りません。

そのため、届出を出すだけでなく、その後も継続的に収容情報や施設の記録を確認する必要があります。

①地域の交番・警察署

警察署では、迷子の猫は落とし物(遺失物)として扱われます。

地域の方が怪我や衰弱をしていたり、首輪をした猫を保護した場合は、最寄りの警察署に拾い物(拾得物)として届けることが多いので、昼夜を問わず警察署に確認をしてください。

拾得物の公開方法は自治体によって違いがありますので、警察署で確認をしてください。

警察署に迷子の届けがない場合は、届けられたときに知らせてもらえるよう「遺失届」を出しておきます。

警察署では動物を長期間預かることはできないので、保健所または動物愛護センターに移送されます。

②市区町村の保健所・生活衛生課管理係

猫が迷子になった場所の市区町村にある保健所へ連絡して、うちの猫が収容されていないかを確認します。外観が似た猫が収容されている場合は、保健所へ行って確認します。

収容動物情報の公開方法は自治体によって違いがありますので、保健所で確認をしてください。

捜している猫がいない場合は、迷子の届出をしておきます。

警察署や保健所は地域ごとに管轄がわかれていて、情報が共有されていない場合もありますので、いなくなった場所だけでなく、隣接する場所の警察署や保健所にも確認する必要があります。

③都道府県の動物愛護センター

都道府県にある動物愛護センターでは、警察署や保健所から移送された動物が収容されます。

動物愛護センターが遠方の場合は、電話で迷子の届けを出してください。電話で届けを出したあとに迷子チラシを作成して送りましょう。

収容動物情報の公開方法は自治体によって違いがありますので、動物愛護センターで確認をしてください。

④地域の清掃事務所

とても残念なことですが、車にひかれるなどして路上で遺体になった場合、最寄りの清掃事務所に回収され焼却されることがあります。

残念ながら、猫を回収したとしても飼い主さんに連絡することは清掃事務所の業務ではありませんので、首輪に連絡先が明記してあったとしても連絡があるとは限りません。

清掃事務所は道路ごとに異なっていて、国道と高速道路は国土交通省、県道は都道府県、市町村道は市町村と管轄がわかれているため、全ての事務所に確認する必要があります。

回収された場合、遺体は通常2~3日以内に火葬され、記録が残らないこともありますので、つらいことではありますが、飼い主さんが継続的に確認をする必要があります。

⑤地域の動物病院

動物病院は行政機関ではありませんが、怪我や衰弱している猫が保護された際には、近くの動物病院に運び込まれることがよくあります。

体調の悪い猫を通りがかりの方が保護し、保護した方の自宅近くの動物病院に連れて行ったという事例もあります。

そのため、少なくとも半径5km圏内のすべての動物病院に迷子チラシを持参し、可能であれば待合室に掲示してもらえるようお願いしてください。

猫が迷子になると、その行動や居場所は性格、飼育環境、脱走時の状況などによってさまざまに変わりますが、以下のいずれかになります。

1.自力で帰ってくる

外に慣れていない猫は、自宅の近くに隠れて、静かな時間帯、たとえば夜遅くや早朝に戻ってくることがあります。

外に慣れている猫は、しばらく歩き回った後に帰ってくることもあります。

人懐っこい猫はどこかで餌をもらってから帰ってくることもあります。

ただし、帰ってきたときに家に入れなかったり、他の猫に邪魔されたりすると、再び離れてしまうことがあります。

2.近くに隠れて動かない

室内飼育で知らない人を怖がる猫が外に出てしまうと、見慣れない環境に混乱して、本能的に暗くて狭く、奥まった隠れ場所を探して潜り込もうすることがあります。見慣れない環境に不安を感じている猫は、通常あまり遠くへは行かず、自宅から数メートルの距離にある隣家の物置や、外から入れる床下などに隠れていることが多いです。

怪我や衰弱がある場合も、安全な場所にじっと隠れて体力の回復を待つことがあります。

3.遠くまで移動して帰れなくなる

外に出慣れている猫でも、他の猫を追いかけたり追われたりしているうちに、テリトリーの外に出てしまい、帰り道がわからなくなることがあります。猫の帰巣本能は個体差があり、普段行ったことがない場所に行ったり、幅の広い道路や橋を渡ったりするだけで迷子になってしまうケースはよくあります。自宅に帰ろうとして行き当たりばったりに歩き回り、かえって遠くまで移動してしまうケースもあります。

4.もといた場所に戻ろうとするく

引っ越しや譲渡のすぐ後に脱走し、もと住んでいた場所に戻ろうとすることがあります。たどり着ける猫もいますが、方向を誤り見当違いの場所にさまよってしまうこともあります。

5.どこかの餌場に定着する

迷子になると猫は虫やトカゲを食べて飢えをしのごうとしますが、それだけでお腹いっぱいになることはありませんので、安定して餌が食べられる餌場があれば、定期的に通うようになり、やがてその場所に定着しようとします。餌が出しっぱなしになっている餌場では、餌をあげている人がうちの猫に気づかないケースもあります。

6.動物病院や動物管理センターに保護される

怪我や衰弱している猫が、親切な方に保護されて動物病院や地域の動物管理センターに連れて行かれることがあります。

7.個人宅で保護されている

親切なご近所の方が、怪我や体調不良の猫を保護し、届け出をしないまま自宅で世話をしたりすることがあります。

8.誰かに飼われてしまう

首輪がついていない、または外れてしまっていた場合、迷子の猫が野良猫だと誤解され、そのまま飼われてしまうことがあります。室内飼育になると、外で見かけることはなくなります。

9.地域猫として管理される

飼い主のいない猫と判断され、TNR(捕獲・不妊手術・元の場所に戻す)されたうえで、ボランティアの方によって地域猫として世話されることがあります。

10. 車で遠くに運ばれてしまう

まれに、猫が車やトラックの荷台に入り込んでしまい、遠くへ運ばれてしまうケースがあります。また、衰弱しているところを誰かに保護されて、別の地域の動物病院に連れて行かれることもあります。

11.野良猫になる

誰にも保護されなかった場合、野良猫として生きていくようになることもあります。

12.死亡する

非常に残念なことですが、事故や病気、栄養失調などで命を落としてしまうこともあります。

猫の飼育環境といなくなった状況しだいなのでなんとも言えません。

室内飼育の猫の場合、自宅から数メートル離れただけでも自宅の方角がわからなくなってしまうことがあります。

自由外出の猫の場合、お腹がすいて自分で帰ってくることはありますが、数日経っても帰ってこないとすると、いくつかの帰ってこれない理由が考えられます。

・普段のテリトリーから外れて自宅の方角がわからなくなっている

・どこかの餌場に定着してしまった

・誰かに飼われてしまった

・怪我や衰弱をして、動物管理センターに保護されている

・交通事故

これまで脱走するたびに自ら戻ってきたり、簡単に見つかったりしていると、今回も戻ってくると思いがちですが保証は何もありません。もし猫が自力で戻れない状況にあるとすれば、時間が経てば経つほど見つけるのが難しくなります。

「そのうち帰ってくるだろう」と期待するだけではなく、今すぐにでも捜索のための行動を開始してください。

1日に数キロも移動することができる犬と違い、猫は遠くまで歩き続ける身体の構造にはなっていません。室内飼育の猫が迷子になった場合、遠くまで移動したとしても300メートルを超えることはめったにありません。また目的地に向かって一直線というよりは、でたらめに歩きまわる傾向があります。

外に出た猫が移動する理由として以下のものがあります。

・他の猫についていって

・避妊・去勢していなければ発情して

・他の猫や人に追われて

・安定して餌が食べられる餌場を求めて

・安心して隠れられる寝床を求めて

・自宅、またはもといた場所に帰ろうとして

ただし、猫はいつまでも移動を続けるわけではありません。多くの場合、1か月ほどのうちに安定して餌が食べられる餌場を見つけ、その場所に定着します。

これはよく聞かれる質問ですが、猫は生き物ですので一概には言えません。どれくらい生き延びられるかは、体力や季節、その場所に食べ物があるかどうかなど、さまざまな要因によって変わってきます。

室内飼育で知らない人を怖がる猫が外に出てしまうと、見慣れない環境や人の存在に怯え、本能的に暗くて狭く、奥まった場所を探して潜り込もうとします。一度安心できる場所を見つけると、何日も、時には何週間もそこに隠れたまま出てこないこともあります。隠れている間は基本的に食事をとりませんが、じっと動かずにいるため消費カロリーは少なく、数日間で深刻な衰弱に陥ることはほとんどありません。実際、食べ物のない屋根裏に隠れていた猫が、2週間後に無事に保護されたケースもあります。

室内飼育の猫でも、飢えが限界に近づくと、生き延びるために狩りを始めることがあります。ネズミなどの小型哺乳類、ハトやスズメなどの鳥類、トカゲやカエルなどの爬虫類・両生類、さらには昆虫などを捕食することがあります。

野良猫や地域猫が多い地域では、人が定期的に餌を置いている餌場があるため、迷子になった猫がそうした場所に定着しようとすることもあります。

また、猫が衰弱したり体調を崩したりすると、それに気づいた人に保護されて、そのまま飼われてしまうケースもよくあります。

交通事故に遭わない限り、たとえ外を知らない室内飼いの猫であっても、外で長く生き延びられる可能性は十分にあります。ですので、どうか希望を失わず、捜索を続けてください。

猫が自宅で暮らしているときの行動は、飼い主さんとの関係性や室内環境の影響を受けます。

しかし、猫が迷子になり、自分で食べ物を探し、身を守らなければならなくなると、猫種ごとの行動傾向が現れることがあります。

私たちのこれまでの捜索経験をもとに、迷子になったときに見られる猫種ごとの行動の違いをご紹介します。

もちろん、飼育環境や性格によって、猫の行動には個体差があることをご理解ください。

アメリカンショートヘア

アメリカンショートヘアが迷子になると、遠くまで移動するというよりは、近距離から中距離の範囲内を歩きまわる傾向があります。これは、彼らが優れたハンターであり、ネズミやトカゲ、カエルなどの獲物を捕まえることができるため、餌場を求めて長距離を移動する必要が少ないからかもしれません。

ただし、自分からほかの猫に近づいてちょっかいを出したり、追いかけたり追いかけられたりしながら移動してしまうこともあります。

スコティッシュフォールド

スコティッシュフォールドは、開いたドアや窓からなんとなく外に出てしまい、そのまま自宅の近くであまり移動せずにいる傾向があります。

しかし、ほかの猫に出くわして追い払われたり、ふらふらと歩いて自宅から離れてしまったりすると、方向感覚を失い、餌場を求めてより遠くまで移動してしまうことがあります。

あまり警戒心が強くない性格の場合は、誰かに保護されてそのまま世話をされていることもあります。

マンチカン

マンチカンが迷子になると、まず安心できる場所に身を潜め、しばらく周囲の様子を観察する傾向があります。

しかし、好奇心が強いため、他の猫種よりも早く移動を始めることがよくあります。

これまでの発見事例では、すぐ近くで見つかったケースもあれば、遠く離れた場所で発見されたこともあり、個体によって行動パターンが大きく異なることがうかがえます。

ロシアンブルー

ロシアンブルーが迷子になると、その慎重な性格から、しばらくの間は安心できる場所に身を隠し、周囲の様子を観察します。

まわりが安全だと判断すると移動を始めますが、人目につかない時間帯や場所を選び、慎重に行動する傾向があります。

ペルシャ

ペルシャが迷子になると、落ち着ける場所を見つけてその場に留まり、限られた範囲内で過ごしている傾向があります。

メインクーン

メインクーンが迷子になると、好奇心旺盛な性格から外のさまざまなものに興味を持って行動し、時には遠くまで移動してしまうことがあります。

防水性の高い被毛を持っているため、雨の日でも活動していることがあります。

多くの猫とは異なり、呼びかけに比較的反応しやすい種類なので、自宅の近くにいる場合は、飼い主さんの呼びかけに応じて自ら帰ってくることもあります。

ノルウェージャンフォレストキャット

ノルウェージャンフォレストキャットが迷子になると、大胆で好奇心旺盛な性格から、周囲の環境に慣れると比較的早い段階で行動を開始する傾向があります。

高い場所を好む傾向があり、屋根や木に登ったり、塀の上を伝ったりして移動することがあります。

ダブルコートの被毛は防水性が高く保温性にも優れているため、寒さに強く、雨の日でも餌場に姿を見せることがあります。

多くの猫とは異なり、呼びかけに比較的よく反応する種類なので、自宅の近くにいる場合は、飼い主さんの呼びかけに応じて自ら戻ってくることもあります。

シャム

シャムが迷子になると、慎重な性格からしばらくの間は安心できる場所に身を隠し、周囲の様子を観察する傾向があります。ただし、好奇心が旺盛なため、思ったより早い段階で行動を開始することもあります。

動き始めたあとも、遠くまで移動するのではなく、限られた範囲内で慎重に行動する傾向があります。

高い場所を好む傾向があるため、屋根や木に登ったり、塀の上を伝ったりして移動することがあります。

冬場に脱走した場合は、日当たりのよい場所やエアコンの室外機の上で身体を温めていることがよくあります。

ベンガル

ベンガルが迷子になると、じっと隠れているよりもすぐに動きはじめる傾向があります。

優れた身体能力を持ち、力・スピード・ジャンプ力のいずれも非常に高く、ほかの猫を追いかけることもあります。

スタミナもあるため、広範囲に移動することがあり、捜索範囲が広くなる場合があります。

ベンガルは人前に出ることをあまり怖がらず、公の場に姿を現すこともあります。空腹になると自分から人に近づき、保護されるケースもあります。

アビシニアン

アビシニアンが迷子になると、まず安心できる場所に身を隠して周囲の様子を観察する傾向がありますが、周囲に慣れてくると動き始めます。

好奇心は旺盛ですが慎重な一面もあり、自宅周辺で静かな時間帯に活動することが多いです。

一度動き始めると、優れた身体能力を活かして思いがけない場所に現れることがあり、濡れることを気にせず、雨の日でも餌を求めて行動している姿が見られることがあります。

ソマリ

ソマリが迷子になると、洞察力が高く慎重な性格から、行動を起こす前に周囲の状況をしっかり把握しようとする傾向があります。

人目や車を避けて静かな場所に身を潜め、物音のしない深夜の時間帯に行動することが多いです。

雨の日でも餌を求めて動いていることがあります。

ソマリは広範囲に移動することは少なく、自宅の近くで行動していることが多い猫種です。

猫が自宅で暮らしているときは、飼い主さんや同居猫との関係性からそれぞれに個性があると思いますが、外に出て迷子になるとその行動に毛色による違いが出てくるように思えます。私たちはこれまでの捜索経験から、毛色による迷子猫の行動傾向に以下のような印象をもっています。

茶トラ

大らかでおとなしくおっとりとした温厚な性格で人に対しても従順です。食欲は旺盛で比較的トラップに入りやすい傾向にあります。オス猫は時に予想外の遠距離まで移動することがあります。

茶トラ白

飼い主には甘えん坊で知能が高い印象です。好奇心旺盛ですが慎重で臆病な一面もあります。

キジトラ

好奇心旺盛で賢く人懐っこい印象です。食欲は旺盛で餌を使った誘き寄せにはよく反応してきます。生粋の野良は野生的でタフな印象があります。

キジトラ白

人懐っこく甘えん坊でフレンドリー。知能が高く好奇心旺盛で活発な印象です。

ミケ

知能が高く冷静で分析力に優れている。とても慎重で捉えどころのない印象があります。

サビ

わがままで気が強い反面とても警戒心が強く神経質で臆病。捜索対象としては一筋縄ではいかないタイプです。見知らぬ人や猫に対しては寄せつけない傾向があります。

黒

好奇心旺盛でマイペース。大胆さと慎重さがミックスされ予測不能の行動をすることが多々あります。

黒白

好奇心旺盛で活発ですが警戒心が強く臆病な一面もあります。食欲旺盛で餌による誘き寄せに反応してきます。個体によってはとてつもなくタフで攻撃的な場合もあります。

白

最も捉えどころのない独特の世界観の中で生きている印象があります。予想を覆す行動をする場合が多いタイプです。

野良猫や自由に外出できる猫の場合、一般的にオスのほうがメスよりも広い範囲を行動する傾向があります。ただし、これは外に慣れている猫に当てはまる話であって、外に不慣れな猫が迷子になった場合には、オスだからといって必ずしも遠くまで移動しているとは限りません。

室内飼育で知らない人を怖がる猫が外に出てしまうと、性別にかかわらず、見慣れない環境や人の存在に怯え、本能的に暗くて狭く、奥まった隠れ場所を探して潜り込もうとします。一度安心できる場所を見つけると、何日も、時には何週間も、そこに隠れたまま出てこないこともあります。

迷子になった猫がどれだけ移動するかは、性別よりも、飼育環境や性格、まわりに外猫がいるかどうか、近くに餌場があるかどうか、そしていなくなってからの日数などの要因によって大きく左右されます。

猫が迷子になったときの行動傾向は、年齢によって違ってます。

これまでの捜索経験をもとに、迷子になった際に見られる年齢ごとの行動の違いについてご紹介します。

もちろん、猫の行動には飼育環境や性格といった要素も影響しますので、個体差があることをあらかじめご理解ください。

1.仔猫期(0-6ケ月)

この時期の仔猫は、通常、母猫のそばにいて、安心して餌が得られる場所を中心とした狭い範囲で生活しており、ストレスや移動を最小限に抑えています。

体の小さい仔猫が迷子になると、その周辺をテリトリーとしている成猫に攻撃されることがあり、その結果、安心できる場所に身を潜めたまましばらく動かないか、追われてやむをえず移動することになります。

また、若さゆえの好奇心から、物音や気配を確認しようと、隠れていた場所からそっと出てきてはまた隠れる、という行動を繰り返す傾向があります。

2.成猫期(7ケ月-10歳)

この時期の猫はテリトリー意識が芽生え、体力的にも自信があるため、迷子になっても活発に行動します。

興味を引かれたものを追いかけたり、外猫とテリトリー争いをしたりして移動してしまうことがあります。発情している場合は、さらに遠くまで移動することもあります。

性格にもよりますが、これまでに外での生活経験がある猫ほど、餌場を見つけるのが早く、そこに定着しやすい傾向があります。

3.高齢期(11歳-14歳)

高齢期になると、猫の行動はより落ち着いた安定したパターンになっていく傾向があります。

迷子になった場合でも、好奇心に突き動かされたり、テリトリー争いや異性をめぐる争いに関わることは少なくなります。

その代わりに、安定して食事ができる餌場や、安心して眠れる寝床を探すことが、主な移動の目的になります。

4.後期高齢期(15歳以上)

後期高齢期になると、足腰が弱くなることが多く、高い場所に登ったり遠くへ移動したりするのが難しくなります。そのため、自宅の近くに身を潜めていることが多くなります。

服薬治療中で、薬が切れるとすぐに症状が現れるような猫の場合、遠くまで移動することは考えにくく、いなくなった場所のごく近くで安心できる隠れ場所を見つけて潜り込もうとする傾向があります。

こうした年齢ごとの傾向を知っておくことは、効果的な捜索につながり、うちの猫を見つける可能性を高める助けになります。

服薬中の猫は、薬の効果が切れて具合が悪くなりはじめると、人や他の動物が来ないような暗くて狭く、奥まった場所に入り込み、回復するまでじっとしていることがよくあります。

薬が切れるとすぐに症状が出る猫の場合は、遠くへ移動することができず、いなくなった場所のごく近くで安心できる隠れ場所を見つけて潜り込もうとする傾向があります。

服薬治療中の猫が迷子になると、多くの飼い主さんは「薬が切れたらすぐに悪化するので、もう亡くなってしまっているかもしれない」と最悪の事態を想像しがちです。

しかし、数日後に発見されたにもかかわらず、健康に大きな問題がなかったというケースも多くあります。落ち着いて、ひとつずつ確実に捜索を進めていくことが大切です。

また、具合が悪くなっていた猫が車で通りかかった人に保護され、その人の自宅近くの動物病院に連れて行かれたという事例もあります。

そのため、少なくとも半径5キロ圏内のすべての動物病院に迷子チラシを持参し、可能であれば待合室に掲示してもらえるようお願いしてください。

最近の猫用首輪には、木の枝などに引っかかったときの首吊り事故を防ぐために、外れるセーフティーバックルが付いているものが多くなっています。

ピンバックル式、伸縮性のあるシュシュタイプ、紐タイプのいずれでも、猫が自分で外してしまうことがあります。

猫が迷子になってから日にちが経つほど痩せてきて、首輪が外れている可能性は高くなります。実際、私たちの捜索でも、外れた首輪だけを見つけることはよくあります。

迷子チラシには、首輪の特徴を記載する箇所に、「首輪は外れているかもしれません」と小さく書き添えておいてください。

この注意書きがないと、たとえ誰かが首輪をしていないあなたの猫を目撃しても、「別の猫だ」と思われて連絡してもらえない可能性があります。

リードをつけて散歩している時に、逃げ出してしまうケースはとても多いです。

大きな音、人や犬が通りかかったことなど、ちょっとしたきっかけで猫はパニックを起こし、激しく暴れます。一度こうなると抑えることができず、そのまま走り去ってしまうことがあります。猫は一度パニックになると、リードがついていても制御することができません。

1.リードがついたまま迷子になるとどうなるか

・リードが、強く引っ張ると外れるセーフティバックル付きの首輪に取り付けられていた場合、木の枝などに引っかかって、リードと一緒に首輪が外れてしまっていることがあります。

・首輪ではなくハーネスにリードをつけていた場合は、首輪よりは外れにくいものの、猫の体は柔らかいため、ハーネスから抜け出してしまうこともあります。

・リードが外れずにそのままついた状態だった場合、枝や狭い場所に引っかかってしまい、外そうと暴れるうちに体に巻きつき、動けなくなってしまうこともあります。

実際に、いなくなった場所の近くで、外れたリードや、リードが絡まって動けなくなっている猫が見つけることがあるため、近場から隙間をあけずに一箇所ずつ確実に、懐中電灯を使って確実に確認してください。

もし猫をリードがついたままの状態で発見した場合、そのままリードで連れて帰ろうとせず、キャリーバッグに入れて安全に連れ帰ってください。暴れてまた逃げ出す恐れがあります。

2.迷子チラシ

迷子チラシのリードの特徴を記載する箇所には、「リードは外れているかもしれません」と小さく書き添えておいてください。

この注意書きがないと、たとえ誰かがリードをしていないあなたの猫を目撃しても、「別の猫だ」と思われて連絡してもらえない可能性があります。

3.届出

リードがついた猫は、ひと目で迷子だとわかります。また、リードを踏むことで保護しやすくなるため、誰かが保護して警察署や保健所、動物愛護センターに連れて行ってくれている場合もあります。

すぐにこうした行政機関に問い合わせをしてください。

猫どうしは好んで争ったりはしませんので、多くの場合は出会ってもお互いに距離を取りやりすごしますが、周囲に外猫がいる場合には、いくつか考慮すべき点があります。

・他の猫に追い払われ、別の場所に移動してしまう可能性

・外猫たちの餌場に引き寄せられる可能性

・似た猫の目撃情報が寄せられる可能性

以下のように、状況に応じて捜索方法を調整してください。

1.近所にボス的な野良猫がいる場合

近所に縄張り意識の強い野良猫がいる場合、他の猫を追い払ってしまうことがあります。近所で聞き込みをする際には、最近猫がケンカをするような鳴き声を聞かなかったかどうかも尋ねてみてください。これはあなたの猫が追われた可能性を示す手がかりになるかもしれません。

2.野良猫や地域猫がいる場合

野良猫や地域猫がいる場所には、餌場がある可能性が高いです。野良猫は安定して食べられる場所がなければその場所にとどまることはないため、野良猫が一定の場所にとどまっている場合は、その近くで誰かが餌を与えている可能性があります。

餌場を見つけ、餌をあげている人に、どんな猫が来ているか尋ねてください。

たとえ餌をあげている人から「あなたの猫は来ていないよ」と言われたとしても、実際には気づかれていない場合があります。丁寧にお願いして、最低でも2日間はトレイルカメラを設置させてもらい、本当に来ていないかどうかを確認してください。

3.近所に似た猫がいる場合

近所にあなたの猫と毛色や模様が似ている猫がいる場合、その猫の目撃情報が寄せられることがあります。そうした誤認を避けるために、迷子チラシはあなたの猫のもっともわかりやすい特徴(たとえば被毛の模様、しっぽの形、耳カットなど)を目立たせるようにデザインしてください。地域の人が正しく見分けられるようにすることが大切です。

猫は濡れるのを嫌うため、雨の間は濡れない場所に身を潜めてじっとしています。そのため、雨の中を歩き回って捜しても発見にはつながりにくいでしょう。

また、雨が降っている間は移動することもほとんどないため、無理に雨の中で捜すよりも、雨があがってから捜しに行くほうがよいでしょう。

猫は、暑い日には風通しのよい日陰、寒い日には日当たりがよく風を防げる場所を見つけて、暑さや寒さをしのいでいます。

夏には、日中は車の下、日陰になった塀の上、屋根裏や縁の下など風通しのよい日陰で休み、夕方から朝方にかけて活動する傾向があります。

冬には、比較的暖かい日中に活動し、夜は倉庫、資材置き場、風を防げる床下などの暖かい場所で眠ります。

ただし、暑さや寒さが長く続くと猫の体力を奪ってしまうため、できるだけ早く保護できるように捜索を進めてください。

ご近所で虐待の噂があると、不安になるのは自然なことです。ですが私たちの経験上、いなくなってすぐに正しく捜せばほとんどの猫は見つかっていますので、「誰かに連れていかれたのでは」と過度に心配される必要はないと思います。そもそも、外に出て警戒心が高まっている迷子猫を捕まえるのは簡単なことではありません。

誰かに連れていかれたのではなく、迷子になってから日にちが経過すると餌をあげてくださっていた方が室内にあげて飼ってしまうことはあります。

道から近所を捜しても見つからないと、「誰かが連れて行ったのでは」と心配になるお気持ちはよくわかります。しかしその前に、今の状況に応じてやるべきことがあります。たとえば、ご近所の敷地に入らせてもらって目視で確認したり、迷子チラシをポスティングすることです。まずは、こうした基本的な捜索を確実に進めてください。

猫は住宅の敷地内に隠れていたり、裏庭や家と家の間の塀の上など、道路からは見えにくい場所を移動していることがよくあります。そのため、飼い主さんが道から捜して見つけるよりも、住人の方が自宅で猫を目撃する可能性のほうが高くなります。

また、猫が移動して捜索範囲が広がると、ひとりで捜し歩いても出会えるのは運任せになってしまいます。

そこで、捜し歩くだけでなく、迷子チラシを地域のすべてのお宅にポスティングしていきます。隙間なくポスティングすることで地域に情報の網を張り、うちの猫がどこに移動しても目撃されやすい状況を作っていきます。

万一、うちの猫が空腹や怪我で弱っていたところを誰かに保護されていた場合でも、その猫が捜している猫だと気づいてもらえますし、どこかの餌場に出入りするようになっていた場合もチラシを見た人がそれと気づいて連絡してくれる可能性があります。

迷子チラシの目撃情報から保護に繋がるケースはとても多いです。

迷子チラシは、見た人にうちの猫の特徴を覚えてもらい、連絡につなげるための大切なツールです。できるだけ多くの情報を伝えたくなりますが、情報の詰め込みすぎは逆効果になることもあります。以下の2つのポイントを押さえて、効果的なチラシを作りましょう。

1.特徴は絞り込んで、シンプルに伝える

迷子になると、うちの猫のことを少しでも詳しく知ってもらいたくて、写真や文章をたくさん載せたくなります。しかし、情報が多すぎると見る人の印象に残らず、せっかく見かけても連絡してもらえない可能性があります。また、色が似ているだけの別の猫の目撃情報に振り回されてしまうかも知れません。

大切なのは、「この猫かも」と思ってもらえるひとつの印象的な特徴に絞ることです。

例えば、「しっぽが曲がっている」「右耳に耳カットがある」などの特徴があれば、「しっぽの曲がったキジトラ猫」と大きく書き、しっぽや耳の特徴がわかる写真を添えましょう。ほかの情報はあえて省き、その特徴だけを覚えてもらうようにします。

2.スマホへの保存をお願いする

チラシを受け取っても、常に持ち歩いてくださる方は多くありません。そのため、似た猫を見かけても確認できなかったり、連絡先がわからずそのままになってしまうことがあります。

こうした事態を防ぐために、チラシには「このチラシを写真に撮ってスマホに保存お願いします」と目立つように書いておきましょう。

また、「猫を見かけたら写真を撮ってください」と書いておくのも効果的です。目撃時の写真があれば、うちの猫かどうかを見分ける大きな手がかりになります。

ペットレスキューでも迷子チラシのデザイン・印刷のご依頼をお受けしておりますので、お申し付けください。

1.日中、猫がいなくなった場所の周辺のすべての家に、近いところから1軒も漏らさずに迷子チラシをポスティングしていきます。お住まいの方に話を聞きながら進めると時間がかかってしまうため、郵便受けにどんどん投函していきます。ポスティングをしながら、庭先など目に入る場所を目視で確認していきます。

2.やみくもにポスティングせず、道路に囲まれた住宅ブロックごとに順番にポスティングを進め、スティング済みの家をゼンリンの住宅地図に記録していきます。また、猫が隠れていそうな空き家や、誰かが餌やりをしている場所(餌場)、外猫の情報なども地図に書き込みながら、迷子猫の捜索地図を作っていきます。

3.チラシの投函が禁止されているマンションは、掲示板に迷子チラシを貼っていただけるよう管理人さんにお願いしてみてください。

4.郵便受けに「チラシお断り」と表示されている場合は投函を控えます。また、チラシや郵便物が詰まっている郵便受けへは投函しません。

5.目撃情報が入ってくるまでは、大通りの向こう側や川の向こう側などは後回しにし、迷子になった場所を中心に全方向へポスティングの範囲を広げていきます。

6.迷子チラシのポスティングは、100枚におよそ1時間かかります。お手伝いをお願いできる人がいたら、手分けして進めてください。

迷子チラシのポスティングを人にお願いするさいは、ポスティングして欲しいブロックをマーカーペンで囲ったゼンリンの住宅地図を一緒に渡して、ポスティング記録を書き込んでいただくようお願いしてください。ポスティングが完了したら住宅地図を回収します。住宅地図で全体のポスティング記録を把握できるようにしておかないと、どこにポスティングしたのかがわからなくなります。

住宅地図は、ゼンリンが販売する、地名と1軒ずつ表札の名前が記載された白地図です。全国が網羅されており、横約610m×縦約380mのエリアがA3サイズに記載されています。

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンにあるマルチコピー機を操作して必要なエリアを選択し、プリントアウトします。1枚 400円(税込)。捜索範囲が A3 1枚で収まらない場合は、範囲をずらして印刷して貼り合わせ、大きな地図を作ります。

5:05 から購入方法をわかりやすく解説しています。

目撃情報の電話は、突然かかってくることが多いものです。慌てないようにするために、あらかじめ以下の項目を手帳やメモアプリに書き留めて、いつでも取り出せるように準備しておくと便利です。

目撃情報の電話がかかってきたら、丁寧にお礼を伝えたうえで、目撃に関する詳細を尋ねます。

1.猫を見た日時(いつ見たか、いつから見かけているか)、正確な場所、見かけたときの様子、どちらの方向に向かっていたかなどを聞き取ります。猫の見た目について質問する際は、「右耳に耳カットがありましたか?」のように誘導的な聞き方は避け、相手の記憶にあるままを話してもらうようにします。

2.写真がある場合は、SMS などで送ってもらうように頼みます。また、うちの猫の特徴を伝え、次に猫を見かけたときにその特徴がわかるように写真を撮っていただけようにお願いしてください。

3.電話をくださった方の名前を聞き、可能であれば再度こちらから連絡させてもらえるようお願いしましょう。また、次に猫を見かけたときに写真を撮っていただけるかもお願いしておきます。

4.相手の連絡先は、スマートフォンの電話帳に「目撃情報 ヤマダさま」などのように登録しておくと、次回電話がかかってきたときにすぐに誰からの連絡かがわかります。

もし迷子猫のチラシをポスティングしたのに目撃情報がまったく入ってこない場合、いくつかの原因が考えられます。以下に、目撃情報が寄せられない主な理由と、それぞれに対して取るべき対策をまとめました。

1. チラシのポスティングに抜けがある

あなたの猫が、チラシがポスティングされていない家の庭などに隠れているかもしれません。たとえその家の方が猫を見かけたとしても、その猫が迷子であることを知らないと、あなたに連絡しようとは思いません。

■ 対策

チラシをポスティングした範囲を地図で確認し、配布漏れのないよう再度ポスティングを行います。

2. 猫が隠れて出てこないので目撃されない

目撃情報がないのは、猫が遠くまで移動したからではなく、実は近くに隠れていて、人のいる時間帯には姿を現さないだけという場合もあります。

■ 対策

近隣にお住まいの方にお願いして、敷地内を懐中電灯でくまなく捜索させてもらいます。特にデッキの下や物置、床下など、猫が入り込みやすい場所を重点的に確認してください。

3. 猫がチラシの配布エリアの外に出てしまっている

迷子になった猫は、他の猫に追われたり、食べ物や安心できる寝場所を探しているうちに、少しずつ自宅から離れていくことがあります。

■ 対策

チラシのポスティング範囲を段階的に拡げていきます。目安として、

・7日以内:半径300メートルまで

・1か月以内:半径500メートルまで

・1か月以上:半径1キロメートルまで

ただし、迷子の猫はいつまでも移動を続けるわけではありません。多くの場合、1か月ほどのうちに安定して餌が食べられる餌場を見つけ、その場所に定着します。決まった餌場に定期的に現れるようになると、その周辺で目撃情報が得られるようになります。また、誰かに保護されていることもあります。

4. チラシで猫の特徴が十分に伝わっていない

あなたの猫が地域の外猫と似ていたり、チラシのデザインで特徴が明確に伝わっていない場合、見かけられても迷子チラシの猫かどうかわからないことがあります。

■ 対策

柄、しっぽの形、耳先のカットなど、あなたの猫を識別しやすい特徴を強調するようにチラシをつくりなおします。

5. 誰かに保護されて家の中で飼われている

猫がもともと首輪をしていなかった、あるいは迷子になって歩き回るうちに首輪が外れてしまった場合、誰かに野良猫だと思われてそのまま室内で飼われてしまうことがあります。特に人懐こい猫はその可能性が高くなります。

■ 対策

チラシを地域全体に漏れなくポスティングして、その猫が捜している迷子猫であることを保護している方に知ってもらいます。

多くの方は保護した猫を健康診断のために動物病院へ連れて行きますので、自宅から少なくとも半径5キロ圏内のすべての動物病院を訪れ、迷子猫のチラシを待合室に掲示してもらえるよう依頼してください。

6. 車で遠くに運ばれてしまった

まれに、猫が車の荷台などに入り込んでしまい、意図せず遠くまで運ばれてしまうケースがあります。また、弱っているところを誰かに保護され、別の場所の動物病院に連れて行かれることもあります。

■ 対策

SNSを活用して、チラシ配布エリアを超えた地域にも情報をひろめます。ネットの迷子情報は、遠方の人々にも知ってもらう手段として有効です。

7. 保健所や動物病院に保護されている

猫が衰弱していたり怪我をしていた場合、親切な人に保護されて、動物病院や地域の動物管理施設に届けられていることがあります。

■ 対策

近隣の動物病院や保健所、動物愛護センターに定期的に連絡をとり、保護された猫の情報を確認してください。迷子チラシを持参して、連絡先も伝えておきます。

SNSでの情報発信は、迷子になった猫のことを多くの人にすばやく知らせるのに役立ちます。しかし、SNSの投稿は不特定多数の人の目に触れるため、デメリットもあります。実際の目撃情報のほかに、その人の迷子猫に関する体験談や、繰り返し届く望まないアドバイスなどを受け取るようになるかもしれません。こうした対応に時間や気力を奪われることもあります。場合によっては、心ないコメントや批判的な投稿が寄せられることさえあります。精神的な疲労を避けるためにも、SNSの対応はできるだけ他の人に任せるほうが、捜索のための気力を保つことができます。

そういった捜索に寄与しないやりとりや誹謗中傷の心配の少ないSNSに、株式会社ほぼ日が運営する犬猫SNS「ドコノコ」があります。ドコノコの迷子掲示板は、情報の拡散よりも、現場での捜索協力に重きをおいた「参加型迷子掲示板」です。迷子チラシのポスティングや目撃場所付近の見回りなど飼い主さんだけでは時間がとれない作業のお手伝いをお願いすることができます。ツイッターやインスタほど多くのユーザーはいませんが、ユーザーは犬猫好きで迷子捜し経験者も多いので、きっと心強いと思います。

注記:迷子猫は自宅から数百メートル以内に潜んでいることが多いため、広い範囲を移動する迷子犬と比べて、SNSでの拡散はあまり効果がありません。保護施設に収容された場合や、誰かに飼われている場合にはSNSで情報が届くこともありますが、近隣の住民から目撃情報が寄せられることはあまり期待できません。

迷子猫の目撃情報を募るには、迷子チラシを近隣の家々にポスティングするのが最も効果的です。SNSだけに頼ることなく、迷子チラシのポスティングも必ず行うようにしてください。

自宅にいるときに深夜や明け方に活発に動いていた猫であれば、昼間よりも夜のほうが見つけられる可能性が高いかも知れません。

警戒心が強く、ひとけがなくなってからしか隠れた場所から出てこない猫も、夜のほうが見つけられる可能性が高いです。ただし、夜間に他人の敷地に入るのは嫌がられるため避けてください。敷地内の目視による捜索は日中に行うようにしてください。

外に慣れていて、人に対してあまり警戒しない猫は昼間でも出歩いていることがあるため、昼のほうが見つけやすい場合もあります。

いずれの場合でも、夜間だけに捜索を限定せず、日中も捜索を行って周辺の餌場の場所を把握したり、餌をあげている方に話を聞いたりするようにしてください。

懐中電灯、好物のオヤツ、キャリーバッグ、迷子チラシ、ゼンリンの住宅地図

うちの猫を見つけて素手で捕獲できても、連れて帰る途中で腕からすり抜けて逃げてしまう可能性があります。たとえ家までの距離が10メートルしかなくても、興奮している猫を抱っこしたまま逃がさずに連れて帰るのは非常に困難です。安全に捕まえられたら、すぐにキャリーバッグに入れてください。キャリーバッグがない場合は、洗濯ネットなどで代用します。

迷子の猫を捜していると、ご近所の方と気まずくなったり、場合によってはトラブルになってしまうことも珍しくありません。

あなたにとって猫はかけがえのない家族ですが、すべての人が同じように思ってくれるとは限りません。「たかが猫のことで・・・」と感じる方もいて、もしご近所の方が迷惑に思えば、クレームや反発につながり、その地域での捜索が難しくなることもあります。

その場ではついやってしまいがちなことでも、ご近所の迷惑になる場合があります。以下の行動は控えるようご注意ください:

・数人で大きな声で話しながら捜しまわる

・夜遅くに住宅のまわりを歩きまわったり、庭を懐中電灯で照らす

・許可なく他人の敷地に入ったり、トレイルカメラや捕獲器を設置する

・深夜にチラシをポスティングする

・許可を得ずに電柱、街路樹、ガードレール、壁などにチラシを貼る

住宅地で捜索する際は、不審者と間違われないよう、必ず迷子チラシを持ち歩いてください。何をしているのかが説明しやすくなり、猫を見かけた方が連絡してくれるきっかけにもなります。

ご近所への配慮を忘れず捜索を進めてください。あなたが思っている以上に迷子の猫を心配してくれる人は多いものです。信頼関係を築くことができれば、きっと力になってくれるはずです。

たとえ親しいご近所の方であっても、猫を捜すために敷地に入らせてほしいとお願いするのは気が引けるかもしれません。しかし、猫がどこかへ移動してしまう前に保護するためにはとても重要な作業ですので、勇気を出してお願いしてみてください。

許可なく他人の敷地に入ったり、夜間にその敷地に懐中電灯を向けたりすることは絶対にやめましょう。住人の方に不快な思いをさせてしまい、トラブルとなって捜索の継続が難しくなってしまうこともあります。

1.事情を説明し、日中に敷地に入れていただけるよう丁寧にお願いしましょう。一般的に、人は夜間に他人が自分の敷地に入ることに抵抗を感じるものです。猫は暗くて狭く奥まった場所にひっそりと隠れる傾向があり、懐中電灯を使って捜す必要があるため、夜間に捜索する必要はありません。迷子チラシを渡すと、事情の説明がしやすくなり、後日その方が猫を見かけたときに連絡をもらえる可能性も高まります。

2.そのお宅にお住まいの方が「猫がいないか見ておいてあげるよ」と言われても、それだけに頼らないでください。猫は簡単に目に入るような浅い場所にはまず隠れません。敷地内の確認は必ずご自身の目で行ってください。

3.人さまの敷地には何度も入れていただくことができませんので、もう見る場所がなくなるまで徹底的な目視を行なってください。

4.敷地に入っての目視は、1軒も隙間をあけることなく全戸行ってください。1軒でも隙間をあけてしまうとそこに隠れているのを見逃してしまうかもしれません。

必要なもの:猫の好物のおやつ、キャリーバッグ

1.迷子になっていた猫を見つけたら、まずは低くしゃがみ「落ち着いた声」で名前を呼びながら猫の状態を観察してください。

2.名前を呼んでも猫が緊張したり逃げようとしたりしない場合は、姿勢を低く保ったまま、やさしく声をかけながらゆっくり近づきます。猫が差し出した指の匂いを嗅ぎに来たら、そっと体に触れて素手で抱き上げることができるかもしれません。猫の好物のおやつを差し出すことも、警戒心を和らげるのに役立ちます。

3.ぶじ素手で捕獲できたら、腕からすり抜けて逃げてしまわないように、すぐに猫をキャリーバッグに入れてください。キャリーバッグがない場合は、洗濯ネットなどで代用します。

4.近づくと背中を丸めて後ずさりしたり、飼い主さんの指の匂いを嗅いでも警戒している場合は、姿勢を低くしたまま猫の緊張が解けるのを待ちます。緊張が解けるに30分以上かかることもありますが、辛抱強く待ちます。

5.猫の緊張が解けそうにない場合は、いったんその場を離れてください。無理に捕まえようとして追いかけて逃してしまうと、また居場所を捜す作業からはじめなければならなくなります。より確実に捕獲するために捕獲器を使います。

猫が潜り込んだ場所から出てこない場合は、逃げられないように周りをブロックなどで囲い、出口に捕獲器を設置します。

猫が迷子になると、多くの飼い主さんが混乱し、すぐにペット探偵を探し始めてしまうのは無理もありません。

しかし、ペット探偵に依頼する前に、まずは無料チャットボット「迷子を見つける500の方法」を使って、あなたの猫の現在の状況に最も効果的な捜索方法を確認することをおすすめします。

状況によっては、ペット探偵が捜索するよりも、飼い主さんご自身の捜索のほうが効果的な場合があります。特に、探偵の捜索方法が今のあなたの猫の状況に合っていない場合はなおさらです。

ペット探偵に依頼することを検討される場合は、以下の項目を事前に確認しておくことをおすすめします。

1. 報酬体系

ペット探偵の報酬体系には、次のような種類があります:

・所要時間や成果に関係なく支払う固定報酬型

・作業時間に応じて支払う時間単価型

・一定の成果が出た場合にのみ支払う成功報酬型

成功報酬型の契約では、「成功」が何を意味するのかを必ず契約書で確認してください。中には、目撃情報が入っただけでも成功とみなされ、報酬が発生する契約もあります。

2. キャンセルポリシー

キャンセル料がいつから発生するのか、契約途中で解約できるのかを確認してください。業務が開始された後に解約した場合、解約金がかかる契約もあります。

ウェブサイト上に報酬体系やキャンセルに関する記載が明示されていないペット探偵には、依頼を避けるのが賢明です。

3. 作業日程と作業内容

直接ペット探偵に電話し、以下の点を確認してください。

・いつから捜索に来てもらえそうか

・どのような具体的な作業を行う予定か

猫の状況を詳しく伝え、捜索に来るまでに飼い主さんがやっておくべきことについても聞いておきます。

4. 捜索情報の引き継ぎ

契約期間中に猫が見つからなかった場合、今後の捜索は飼い主さんが引き継ぐことになります。そのため、以下の情報を記録した地図や記録を受け取れるかどうかを確認しておいてください。

・迷子チラシを配布した場所

・餌場の位置

・トレイルカメラや捕獲器の設置場所

これらの情報があれば、これまでの作業を無駄にせずに捜索を引き継ぐことができます。

5. 見積もり

以上の点に納得できたら、正式な見積もりを依頼しましょう。

通常、捜索費用のほかに交通費や実費などの追加費用がかかります。

ペット探偵の事務所が遠方にある場合は、交通費が高額になることもあるため、事前に確認が必要です。

トレイルカメラとは、屋外で野生動物を自動的に撮影・録画するために設計された動体検知カメラです。昼夜を問わず使用できます。

猫などの動物が近づくと、その動きを感知して画像や映像を記録します。

トレイルカメラは電池で動作し、防水仕様で、撮影されたデータは本体内のメモリーカードに保存されます。

このカメラは、置いた餌を食べに迷子の猫が来ているかどうかを確認したり、捕獲器周辺の様子を観察したりするのに特に役立ちます。

人の気配を感じさせず、静かに一晩中監視できるため、迷子猫の捜索において非常に効果的なツールです。

(参考)トレイルカメラで捕獲器に近寄る猫を撮影

トレイルカメラの設定方法は機種によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

1.トレイルカメラの設定

・動画:撮影時間2分、音声オン

・センサー感度:中

2.トレイルカメラの設置位置

餌や捕獲器からおよそ1~2メートル離れた場所にトレイルカメラを設置してください。猫のしっぽの形や毛柄がわかるよう、側面から全身が映るように調整します。

カメラによっては近すぎると、夜間撮影で白とびして猫が真っ白に映ってしまうことがあります。夜間に白とびしないよう、あらかじめカメラとの距離を調整して確認してください。

3.設置の許可取り

人さまの敷地や餌場にトレイルカメラを設置する場合は、必ず事前に許可を取ってください。

トレイルカメラには、設置の目的、設置期間、連絡先を明記しておきましょう。

4.盗難防止

人目につく場所に設置する場合は、茂みの中や物陰など目立たない場所に隠すように設置してください。

また、柱などに鍵付きワイヤーで固定することをお勧めします。

5.設置期間

トレイルカメラは日没に設置し、翌朝に映像を確認してください。

迷子の猫がすぐに現れるとは限らないため、最低でも2日間は設置を続けてください。

2日間経っても映らない場合は、設置場所を変更してください。

(参考)トレイルカメラで捕獲器に近寄る猫を撮影

猫が迷子になると、いなくなった場所や目撃された場所のまわりには、隠れられそうな場所や餌場が複数あることがよくあります。トレイルカメラが十分な台数あれば、それらのポイントすべてを確認できますが、足りない場合は代用品を自作することができます。

それが、私たちが「猫ホイホイ」と名付けた、段ボール筒式検知器(内側に粘着テープを貼り付けた四角い段ボールの筒)です。

この方法では、トレイルカメラのように映像で確認することはできませんが、安価で簡単にたくさん作ることができますので、複数の場所に同時に設置して、有力なポイントを絞り込むのに役立ちます。

猫ホイホイの作り方と使い方:

1.猫が身をかがめて入れる程度の大きさの、細長い四角い段ボールの筒を作ります。

2.筒の内側の上面と側面に、粘着面を外側にした布粘着テープを丸めて貼り付けます。

3.筒の底の中央に、たっぷりとフードを置きます。

4.段ボールの筒でも警戒して入らない猫もいるため、少量のフードを入口付近にまいておき、近くまで来たかどうかを確認します。

5.猫が筒に入ってフードを食べると、丸めた粘着テープに毛が付着します。

フードが減っていたら、粘着テープに付着した毛の色を確認してください。毛色があなたの猫に似ていれば、その場所にトレイルカメラを設置して映像で確認してください。

もしトレイルカメラがない場合は、捕獲器の設置を検討してください。

捕獲器にはさまざまな種類がありますが、一般の飼い主の方には、入手しやすく、操作が簡単な「踏板式捕獲器」の使用をお勧めします。

このタイプの捕獲器は、奥に餌を置いて猫を誘導し、猫が踏板を踏むとスプリング機構で扉が閉まる仕組みです。

捕獲器のサイズが小さすぎると、せっかく猫が中に入って踏板を踏んでも、扉にしっぽや後ろ脚が挟まり閉まりきらず外に出てしまうことがあります。

奥行き約762mm、幅254mm、高さ254mm程度のサイズのものを選ぶようにしてください。

市販の踏板式捕獲器を使った捕獲方法をご紹介します。

捕獲器の扱い方はメーカーによって異なる場合がありますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

1.決まった時間・場所での餌付けを習慣化する

・捕獲器は、うちの猫の居場所がわかってから設置してください。

居場所がわからないうちに設置すると、他の猫が入ってしまい管理が大変になったり、ご近所とトラブルになることがあります。

・うちの猫の居場所がわかったら、その場所に毎日同じ時間にフードを置き、定期的に食べに来るように餌付けします。

捕獲器は、うちの猫が食べに来る時間帯だけ設置することで、他の猫がかかるリスクを減らすことができます。

2.設置の許可を取る

・自分の所有地以外に捕獲器を設置する場合は、その土地の所有者に許可を取ってください。

・まわりに自由外出の猫がいる場合は、捕獲器を設置する時間帯は猫を外に出さないよう、飼い主さんにお願いしてください。

・まわりに地域猫がいる場合は、管理している方にお願いして、捕獲器から離れた場所で十分な量の餌を与え、捕獲器に入らないようにしてください。

・捕獲器には、設置の目的、設置期間、連絡先を明記しておきましょう。

3.餌場の管理をお願いする

猫は飢えていないと捕獲器に入りません。

近くで猫に餌をあげている人がいる場合は事情を説明し、あなたの猫がその餌場で食べてしまわないよう餌場の管理をお願いしてください。

4.使用前の安全確認と清掃

・捕獲器に、猫が怪我をするような鋭利な突起がないか確認し、ある場合はヤスリで丸く削ってください。

・捕獲器の奥側のスライド式扉が、猫に上方向に押し上げられて開かないことを確認してください。もし、軽い力でも上に押し上げて開けられるようであれば、結束バンドでしっかり固定してください。

・踏板を踏むと扉が瞬時に閉まるか確認してください。軽く揺らしただけで扉が閉まってしまう場合は、フックがしっかり引っかかるように調整してください。

・捕獲器に他の猫のにおいがついている場合は、消臭スプレーや水洗いでしっかり取り除いてください。

5.捕獲器を猫が安心できる環境にする

・捕獲器の上にシーツをかけて網目を隠し、猫が落ち着ける暗く静かな環境にします。うちの猫のにおいがついたシーツを使うと、より安心感が高まります。中にはペットシーツなどを敷いて、猫が歩きやすくします。

・捕獲器の中に置くフードは、うちの猫が普段食べている好物を使ってください。焼き魚など匂いの強い食べ物を添えるのも効果的です。

・虫が多い季節には、平皿に水を張り、その中に足つきの皿を置いてフードを盛ると、ナメクジや虫が寄り付きにくくなります。

6.捕獲器の設置場所

・人が立ち入らない静かな場所を選んでください。猫が通りそうな狭い通路に対して、捕獲器は平行に、ただし中央ではなく少し脇にずらして設置してください。そのほうが、通路の真ん中に置くより効果的です。

・猫は食べ物に興味を持っても、見慣れない捕獲器に警戒して近づかないことがあります。茂み、車、物置、ウッドデッキなどのすぐそばの猫が落ち着いて観察できる場所に設置してください。用心深い猫は、安全だと感じるまでしばらく観察してから近づきます。

・捕獲器入口の手前に、ごく少量のフードを置いてください。警戒して捕獲器に入らない猫もいますが、捕獲器の外のフードがなくなっていれば、そこになにかしらの動物が来たことがわかります。

捕獲器まわりにそれ以外のフードは置かないでください。それで空腹が満たされると、リスクを犯してまで捕獲器に入らなくなります。

7.トレイルカメラで観察する

うちの猫が捕獲器にかからない場合、そもそも近くまで来ているのか、警戒しているだけなのかを確認するために、捕獲器が映る位置にトレイルカメラを設置してください。

8.捕獲器の見守りと安全管理

・猫の性格や飼育環境にもよりますが、人通りが少なくなる夕方から明け方にかけての時間帯が設置には適しています。

・夏の昼間は、短時間でも熱中症の危険があるため設置してはいけません。

・捕獲器を設置したら、人の気配を感じさせないようその場を離れます。

・捕獲器のまわりに人の気配があると、猫は近づいてきませので、捕獲器の扉が閉まっているかどうかは、離れた場所から懐中電灯で照らして確認するようにします。

・捕獲器に動物が入った状態で長時間放置すると怪我や衰弱のリスクが高まりますので、3時間おきに離れた場所から扉が閉まっているか確認してください。閉まっていなければ静かに立ち去ります。

・もし他の動物が誤って捕獲器にかかってしまった場合は、動物を傷つけないよう注意しながら、ただちにリリースしてください。

リリースする際は、手首や腕を引っ掻かれないよう注意してください。感染症のリスクがあります。もし引っ掻かれたり、噛まれたりした場合は、すぐに傷口を流水でよく洗い、医療機関で処置を受けてください。

・捕獲器にかかった猫がうちの猫に似ている場合は、リリースする前に、うちの猫との違いがわかる特徴を写真に撮ってください。今後、迷子チラシを見た人から寄せられる目撃情報の確認に役立ちます。

9.捕獲できたら

・捕獲に成功しても、その場で捕獲器を開けないでください。自宅に連れて帰り、すべての窓やドアを閉めたうえで、室内で捕獲器から出してください。

・もし、猫が怪我や衰弱をしている場合は、捕獲器に入れたまま、できるだけ早く動物病院に連れて行ってください。

一度捕獲器にかかったことがある猫や、もともと警戒心が強い猫は、よほど空腹にならないと警戒してなかなか捕獲器に入らないことがあります。その場合は、時間をかけて徐々に警戒心をやわらげ、捕獲器に入るよう促す必要があります。

以下に、市販されている踏板式捕獲器を使って、猫の警戒心をやわらげ、捕獲器に入るようにする方法をご紹介します。

(1)うちの猫を空腹にさせる

警戒心の強い猫は、よほど空腹にならないと捕獲器には入りません。捕獲器のまわりにフードは置かないようにします。

(2)捕獲器が閉まらないようにする

①結束バンドを使って、捕獲器の前扉が開いたまま固定されるようにします。これにより、猫が踏板を踏んでも扉が閉まらなくなります。

②捕獲器の背面にあるスライド式の扉を取り外し、猫が捕獲器の中を通り抜けられるようにします。

(3)トレイルカメラで観察する

①捕獲器の入口付近にごく少量のフードを置きます。

②捕獲器の奥に、たっぷりの量のフードを置きます。

③捕獲器の近くにトレイルカメラを設置し、うちの猫の行動を観察します。

④捕獲器の入口近くに置いたごく少量のフードを食べない場合、近くの餌場でフードを食べている可能性があります。野良猫や地域猫がいる地域では、餌場がある可能性が高いです。近所の餌場を見つけ、トレイルカメラを設置してください。そこでフードを食べていることが確認できたら、フードをあげておられる方に事情を説明して、フードを出しっぱなしにしないようにお願いしてみてください。

⑤捕獲器入口近くに置いたフードは食べるのに、奥にあるフードまでは食べに入らない場合は、2日間は入口近くにフードを置かず空腹の状態を維持し、捕獲器に入るのを待ちます。

(4)捕獲器を動作する状態に戻す

①うちの猫が捕獲器の奥に置いたフードを食べるようになったら、捕獲器を動作する状態に戻します。前扉を開いたまま固定していた結束バンドを外し、背面のスライド扉を差し込んでください。

②もし猫が再び捕獲器に入ろうとしなくなった場合は、市販の踏板式捕獲器とは形状の異なるドロップ式やサークル式の捕獲器を使っての捕獲を試みてください。

うちの猫が毎日同じ時間に同じ場所にフードを食べに来るようになったのに、警戒して踏板式捕獲器に入らない場合は、ドロップ式トラップへの切り替えを検討してください。

ドロップ式トラップは手動で作動させる必要があるため、近くで待機して自分で作動させる必要があります。これは少し大変ではありますが、猫に捕獲器だと気づかれにくく、高い確率で捕獲することができます。また、他の猫を誤って捕まえてしまうリスクもありません。

プロ用の既製品も販売されていますが、一般の人が入手するのは難しい場合があります。ここでは、市販の金網カゴを使って自作する方法をご紹介します。

1.作り方

・材料:金網のカゴ、U字型ペグ、細い金属棒、結束バンド 4本、ポリエチレンロープ 20m程度、スナップフック

・捕獲のときに使う道具:ニッパ、キャリーバッグ

①猫の取出口をつくる

・猫を捕獲したあとでカゴを持ち上げると、ひろくあいた隙間から逃げてしまうおそれがあります。これを防ぐため、事前に猫の取出口を作っておきます。

・金網のカゴの側面を、猫が通れる大きさに切り取ります。切断面はヤスリで滑らかにし、ケガのないようにしてください。

・切り取った金網は、フタとして使えるよう結束バンドで固定します。

②つっかい棒をカゴに取り付ける

・細い金属棒の両端を曲げてU字型ペグに固定してください。この金属棒はスナップフックを引っ掛けるために使います。

・U字型ペグの両側先端を曲げて、カゴに回転するように取り付けてください。U字型ペグはカゴのつっかい棒として使います。

③ ロープをつっかい棒に引っ掛ける

・ポリエチレンロープをスナップフックに結びます。

・スナップフックをU字型ペグに固定した細い金属棒にひっかけてください。

2.事前練習

ロープを一気に引いてカゴを落とす練習をしてください。

カゴが少しでも動いたり揺れたりすると、猫はすぐにカゴの下から飛び出してしまいます。そうならないために、ロープを一気に引いてカゴが瞬時に落とせるようになるまで練習してください。

3.ドロップ式トラップの使い方

①カゴをセットする

カゴを持ち上げて、U字型ペグをつっかい棒として立てます。

②フードを置く

・猫をカゴの奥まで誘導するために、少量のフードをカゴから少し離れた場所とカゴの入口近くの2か所に置きます。

・カゴの奥にたっぷりの好物のフードを置きます。

・うちの猫の匂いのついた毛布などをカゴの中に入れておくのも効果的です。

③離れた場所で待機する

・ドロップ式トラップから離れて隠れ、うちの猫が来るのを静かに待ちます。

・猫が現れたら、つっかい棒に引っかけたロープをぴんと張った状態で握り、猫がカゴの奥に入るまで辛抱強く待ちます。

④ロープを素早く引く

猫がカゴの奥まで入り、フードを食べ始めたら、素早くロープを引いてカゴを落とします。

⑤カゴの上に乗って押さえる

パニックになった猫の力は強く、カゴを押し上げて逃げてしまうことがありますので、落としたらすぐにカゴの上に乗って押さえてください。

⑥出口のフタを外す

・キャリーバッグの扉を開けて、猫の出口にぴったりと押し当ててください。

・ニッパで結束バンドを切って、猫の取出口の蓋を取り外してください。

⑦猫をキャリーバッグに移す

・カゴからキャリーバッグに猫を移動させます。

・猫が入ろうとしない場合は、棒などでやさしく後ろから誘導してください。

4.ドロップ式トラップの下に入らない場合

①ドロップ式トラップを警戒している場合

猫がカゴを警戒して下に入らない場合は、カモフラージュネットなどをカゴにかぶせて目立たなくしてください。

②人の気配を警戒している場合

・人の気配を警戒しているときは、しばらくカゴの下でフードを与えて慣らす必要があります。

・フードを置いたらその場を離れ、トレイルカメラで猫の様子を観察します。

・用心深い猫は空腹でなければリスクを冒してまで入ってきませんので、カゴのまわりに他のフードは置かないようにしてください。

・猫がカゴの奥まで入るようになったら、待機してタイミングを見計らいロープを素早く引いて捕獲します。

踏板式捕獲器にもドロップ式トラップにも警戒して入らない猫の場合、市販の犬用サークルを改造してサークルトラップを作ることができます。サークルトラップは開放的な構造をしているため、多くの猫はそれを捕獲器だと気づかず、警戒せずに中へ入っていきます。

ただし、サークルトラップの操作はドロップ式トラップよりも難しく、いったん捕獲に失敗すると猫が警戒して再び入らなくなることがあります。扉をすばやく確実に閉められるよう、事前にしっかり練習してください。

1.サークルトラップの作り方

・材料:屋根つき犬用サークル、ドア用ラッチ 2個、結束バンド 4本、段ボール片 2枚、ポリエチレンロープ 20m程度、スナップフック

①ドア用ラッチの取り付け

・それぞれのドア用ラッチとサークルの金網の間に、少し厚めの段ボール片を挟みます。

・ドア用ラッチは結束バンドでしっかり固定してください。ラッチを取り付けることで、扉が閉まると内側からは開かなくなります。

②ロープを扉に取り付ける

・ポリエチレンロープをスナップフックに結びます。

・スナップフックをサークルの扉に引っかけます。

・ロープをサークルの内側から外側へ通します。

2.事前練習

ロープをすばやく引いて扉を閉める練習をしてください。

サークルが少しでも揺れたり動いたりすると、猫はすぐに飛び出してしまいます。そうならないように、一気にロープを引いて瞬時に扉を閉められるようになるまで練習しましょう。

3.サークルトラップの使い方

①扉を開ける

サークルの扉を開けます。ただし、開けすぎないよう注意してください。あまり広く開けすぎると、ロープを引いても扉が閉まらなくなることがあります。

②フードを置く

・猫をサークルの奥へ誘導するため、フードを3か所に少量ずつ置きます:入口から少し離れた場所、入口付近、サークル中央の3か所です。

・サークルの一番奥には、うちの猫の好物をたっぷり置きます。

・うちの猫の匂いがついた毛布や敷物を中に入れておくと、安心感を与える効果があります。

③離れた場所で待機する

・サークルトラップから離れて隠れ、うちの猫が来るのを静かに待ちます。

・猫が現れたら、扉に引っかけたロープをぴんと張った状態で握り、猫がサークルの奥に入るまで辛抱強く待ちます。

④ロープを素早く引く

猫がサークルの奥まで入り、フードを食べ始めたら、素早くロープを引いて扉を閉めます。

⑤トラップごと自宅に連れて帰る

・猫の捕獲に成功しても、その場でキャリーバッグに移そうとしないでください。逃げられる可能性があります。

・猫をサークルトラップに入れたまま自宅に連れて帰り、すべての窓とドアを閉めてから室内で落ち着いてサークルトラップから出してください。

4.サークルトラップに入らない場合

①サークルトラップを警戒している場合

猫がサークルを警戒して中に入らない場合は、カモフラージュネットなどをサークルにかぶせて目立たなくしてください。

②人の気配を警戒している場合

・人の気配を察知してサークルに近づかない猫には、しばらくサークルの中でフードを与えて慣れさせる必要があります。

・フードを置いたらその場を離れ、トレイルカメラで猫の様子を観察します。

・警戒心の強い猫は空腹でなければ中に入ってきません。サークルトラップのまわりには他のフードを置かないようにしてください。

・うちの猫が中に入ってフードを食べるようになったら、待機してタイミングを見計らい素早くロープを引いて捕獲してください。

1.夜間に保護した場合

猫が怪我をしていたり、ひどく衰弱している場合は、すぐに24時間対応の夜間救急動物病院で治療を受けさせてください。

2.見た目に問題がなさそうな場合でも

一見元気そうに見えても、念のため、かかりつけの動物病院で診察を受けてください。脱水症状、外傷、歯や爪の損傷、ノミ・ダニ・寄生虫、感染症などの有無を確認してもらいましょう。

3.検査が終わるまでは隔離を

健康状態の確認が終わるまでは、感染症の可能性を考え、他のペットや人との接触を避けるために、ケージや別室に隔離してください。

4.喧嘩で咬まれていた場合

喧嘩で咬まれていた場合、数日後に腫れや化膿などの症状が現れることがあります。注意深く観察し、異常が見られたらすぐに動物病院で処置を受けてください。

5.ストレスのかかるシャンプーは避ける

猫がひどく汚れていない限り、すぐにシャンプーをするのは避け、まずは自分でグルーミングさせてあげてください。どうしても汚れが気になる場合は、アルコールなど刺激の強い成分を含まないペット用のボディタオル、またはしっかり絞った蒸しタオルでやさしく拭き取ってください。

6.保護の際に飼い主が咬まれたり引っかかれたりした場合

猫を保護する際に咬まれたり引っかかれたりした場合、感染症のリスクがあります。すぐに流水で傷口をよく洗い、腫れなどの症状が出た場合は、すぐに病院で診てもらってください。

7.自宅での猫の落ち着かせ方

無事に自宅に連れて帰ったあとでも、猫が落ち着かない様子を見せることがあります。

・猫を自宅に連れ帰ったときに、飼い主さんが感極まって大声を出してしまうと、猫が不安を感じることがあります。お気持ちはよくわかりますが、できるだけ冷静に、やさしく「おかえりなさい」と迎えてあげてください。

・外にいたこと自体が猫にとって大きなストレスとなり、まだ興奮が冷めていないことがあります。落ち着かない様子が見られる場合は、しばらく静かな部屋で過ごさせて、気持ちを落ち着けてあげてください。

・同居猫がいる場合、保護した猫に外の匂いや他の猫の匂いがついていることで、威嚇や攻撃的な反応を示すことがあります。しばらくは別々の部屋で過ごさせてください。

・多くの猫は、数日から1週間ほどで徐々に落ち着いてきます。焦らず、猫のペースに合わせて見守ってあげてください。

迷子だった猫が無事に保護できたら、目撃情報をくださった方や捜索に協力してくれた方々に、ぜひそのことを知らせて感謝の気持ちを伝えてください。

許可を得て掲示した迷子チラシがある場合は、「見つかりました」と書いたメモを貼り付けて、3日ほどしたら撤去しましょう。迷子のことを心配してくださっている地域の方は多いものです。

迷子の届出をした警察署、動物愛護センター、公共事業局(道路清掃担当)、動物病院などにも、猫が見つかったことを報告してください。

猫が無事におうちに戻れて、本当によかったです。

これからも、大切な家族と一緒にたくさんの幸せな時間を過ごせますように!

(お願い)

捜している猫が見つかったときはぜひ、迷子の飼い主さんサポート活動の「迷子が見つかりました!」から、保護までの経緯をお知らせください。

チャットボットの捜索プランをさらに精度の高いものにすることと、迷子を捜している多くの飼い主さまのお役にたてる情報発信に活用させていただきます。

猫が無事におうちに戻れて、本当によかったです。もう2度と猫にも自分にも、あんなしんどい思いはさせたくないですよね。

猫は「隙あらば逃げるどうぶつ」と考え、以下のようなときは「今、危ないかも!」と注意レベルをあげて脱走を防ぎましょう。

1.自宅からの脱走

室内飼育の猫が迷子になる場所としてもっとも多いのは、自宅からの脱走です。

1.1 窓からの脱走

最もよくあるのが、鍵をかけ忘れた窓からの脱走です。網戸があっても、猫はそれを押し開けたり破ったりしてしまいます。家族がうっかり窓を開けたままにしてしまうこともあります。心配なときは、ご自身でもう一度戸締まりの確認をしましょう。

1.2 玄関からの脱走

外出時、帰宅時、荷物の受け取り時など、玄関を開けた隙に猫が外に出てしまうことがあります。飼い主さんが猫の脱走に気づかないことも珍しくありません。どれだけ注意していても、帰宅時に玄関を開けるタイミングで猫がすり抜けるのを完全に防ぐのは難しいため、脱走防止用の背の高い柵で、玄関を二重扉にすると安心です。

1.3 馴染みのない家からの脱走

引っ越し直後や、譲渡されたばかりの家など、猫がまだ慣れていない環境では、隙あらば逃げようとします。普段以上に注意が必要です。

2.車からの脱走

通院や旅行などで猫を車に乗せることもあると思います。車外の刺激で猫が興奮したり、警戒したりすることがあり、ドアや窓の開閉中に逃げてしまうことがあります。

2.1 ドアや窓からの脱走

ドアを開けた瞬間や、開いた窓の隙間から飛び出すことがあります。必ずキャリーバッグに入れた状態でドアや窓を開けましょう。

2.2 猫が窓をあけて脱走

猫は、パワーウインドウのスイッチを押して自分で窓を開け、そこから脱走することがあります。車内では常にキャリーバッグに入れておくのが安全です。

3.キャリーバッグからの脱走

キャリーバッグに入れられるのを嫌がる猫は多く、逃げ出そうとすることがあります。

3.1 出し入れのさいに脱走

キャリーバッグへの出し入れのさい、暴れて逃げてしまうことがあります。キャリーバッグへの出し入れは、扉と窓を閉めた家具の少ない室内で行うようにしましょう。

3.2 キャリーバッグの中から脱走

キャリーバッグの中に入っていても、ファスナーをこじ開けたり破損させたりして逃げることがあります。丈夫で、内側から開けられない構造のバッグを選んでください。

4.散歩中の脱走

大きな音に驚いたり、犬や人に出会ったり、興味のあるものを追いかけたりして、散歩中の猫はよく逃げます。

4.1 リードが手からすり抜ける

リードをつけていても、散歩中に逃げてしまうケースは非常に多いです。ちょっとした刺激でパニックになり、暴れて手からリードが外れてしまいます。

4.2 ハーネスから抜けて逃げる

身体が柔らかいため、ハーネスをつけていてもすり抜けてしまうことがあります。

4.3 抱っこしている腕から抜けて逃げる

たとえば、隣りのお宅に連れていく途中でさえ、逃げてしまうことがあります。

なにかに驚いたり、興奮している猫を抱っこで逃さないようにすることは、まずできません。猫を連れて外に出るときはキャリーバッグを利用してください。

5.自由外出の猫が帰ってこない

外の世界にはたくさんの刺激と危険があります。これまで帰ってきたからといって、今後も必ず帰ってくるとは限りません。外に出たいと思わなくなるよう、室内に運動や刺激が得られる快適な環境を整える工夫も大切です。

迷子に備える

どんなに気をつけていても、事故は起こるものです。迷子になったときに備えて、以下の準備をしておきましょう。

1.首輪をつける

・例えば、黒猫はたくさんいますが、「赤い首輪をした黒猫」であれば目立ちます。首輪は、迷子チラシや目撃時の識別にたいへん役立ちます。

・首輪に飼い主の連絡先が書かれていれば、保健所や動物愛護センターのスタッフから連絡がもらえます。

・首輪をしていれば、飼い猫であることがわかり、野良猫と間違われて誰かに飼われてしまうリスクを減らせます。

・ただし、外に慣れていない猫が迷子になった場合、狭い隙間を通るときに首輪が外れてしまうことが多いので、迷子チラシには「首輪は外れているかもしれません」と記載しておきましょう。

2.猫の特徴がわかる写真を撮っておく

迷子チラシを作る場合に備えて、座っている正面全身、歩いている横全身、しっぽの形、耳カット、柄などに特徴がある場合は、それがわかる写真を撮っておきます。

3.マイクロチップを挿入する

マイクロチップにはGPSのような居場所がわかる機能はありませんが、猫の身元確認に役立ちます。動物愛護センターなどに保護された場合、連絡がもらえますし、知らずに他の人に飼われてしまっていた場合にも、自分の猫であることを証明できます。

4.家族で話し合う

同居のご家族がいる場合、いずれもご自身だけで対策できることではありません。「隙あらば逃げるどうぶつ」と安心して暮らすために、家族全員で注意点を話し合いましょう。

2度と迷子捜しをしなくてすむ、穏やかな毎日が続くことを願っております。

どれくらいの猫や犬が毎年迷子になっているのでしょうか。

全国で迷子の件数を集計した資料はありませんので、わかる数字から推計してみます。

年間 迷子発生件数推計 猫 6.8万件、犬 1.2万件

以下を根拠に推計しました。

①参考になるのは警察署への遺失物届件数ですが、地域により集計しているところとしていないところがあり、全国集計の資料はありません。そこで、集計している都道府県での年間届出件数を全国の世帯数で換算すると、犬がおよそ1.2万件、猫がおよそ7千件となります。

②ところが、私たちはこれまで6千件を超える迷子捜索を行ってきましたが、そのご依頼の9割が猫です。①で推計した犬と猫の比率とあいません。実際、私たちに捜索依頼をされた猫の飼い主さんの多くが警察署への遺失物届をしておられませんでした。

③そこで、迷子になった場合にほぼすべての飼い主さんが遺失物届をしていると考えられる犬の1.2万件を基準にして、大規模な迷子掲示板集計を公表している「ドコノコ」での猫犬迷子発生比率 = 猫 85%:犬 15% を適応すると、ざっくりではありますが、毎年6.8万件の猫が迷子になっていると推計されます。

これには、すぐに見つかったり、帰ってきたものは含まれていないでしょうから、うっかり外に出てしまった件数はもっと多いかも知れません。

(参考)犬猫SNS ドコノコ 数字でみる犬猫迷子のこと。

迷子の発見率を全国で集計した資料はありません。

犬猫SNS ドコノコで迷子掲示板の大規模な集計が行われていますので、それを参照すると、迷子猫の発見率は 51.8%、迷子犬の発見率は 45.8% とあります。

ドコノコの迷子掲示板では、ご近所にも手伝っていただきながら継続的に捜されているケースが多いので、一般の迷子の発見率はもう少し低いかも知れません。

(出典)犬猫SNS ドコノコ 数字でみる犬猫迷子のこと。

基本的に猫科動物は群れを形成せず単独で生活します。それは命の源である食が大きく関与しています。

猫科動物が獲物を捕らえる方法は、茂みや木の上で待ち伏せしたり瞬間的なスピードや跳躍力を駆使したりして狩りをしています。犬科動物のように群れを形成し持久力を駆使して時間をかけてどこまでも追い詰めて仕留める方法とは異なります。

犬は持久力はあるが瞬発力に欠ける。

猫は瞬発力に長けているが持久力はない。

よって群れを作るより単独で密やかに動いた方が成功率は高くなるのです。

唯一猫科動物の中でライオンはコロニーを形成していますが、理由として縄張りの"地の利"であるといわれています。28のライオンの群れを観察したところ水や食料が最も手に入りやすい場所を縄張りにしている群れの繁殖率が高かったという結果になったそうです。繁殖に適した場所を確保し、子孫を残すために群れで暮らす習性を身につけたのではないかと考えられています。

ライオンのコロニー形成に似た習性はイエネコにも当てはまる要素があり、都心部や農村部で暮らす猫たちは定期的に餌を確保出来る場所に集まり暮らしています。他の猫たちから餌場を守るために1匹で闘うよりも、複数で暮らす方が安定した供給を得られることを学び効率良く暮らしていく方法を選択したようです。

ライオンのコロニーと同じように群れは主にメスの血縁関係に基づいて構成され、オスはメスに比べて着かず離れず群れに属しており、メスは滅多に集団を移ることはありませんがオスは別の群れに移る可能性があります。ライオンも猫も近親交配で血が濃くなりすぎることを避けているのかもしれませんね。

群れで生活する要因として最も重要なポイントは「餌の確保」であり、犬科動物のような明確な秩序や服従はなく緩やかです。

また深夜に行われる猫の集会については、公園などに集まり一堂に会しても特に触れ合いもなくおのおの毛繕いなどをして解散しているため何のために?とも思いますが、一説にはテリトリー内でのメンバー確認作業ともいわれています。

人と猫が接するようになった9500年の歴史の中で、おそらく人猫史上はじめて世界で唯一、国をあげて「猫を外に出さず生涯家の中だけで飼いましょう」と提唱した我が国日本。

背景として、

・環境面からは、糞尿、ゴミ置き場や畑を荒らす、人の敷地を歩きまわる、車に爪痕をつけるといった地域住人からの苦情

・動物愛護の観点からは、外で生まれた仔猫が生存することの厳しさ、交通事故、感染症、また自由外出の場合いつ帰ってこなくなるかわからない

といったことがあげられると思います。

避妊去勢されていない猫たちが、外でどれだけはやく増えてしまうかはご承知の通りです。

では、室内飼育に移行して、迷子の状況はどう変わったのでしょうか。

自由外出のときに比べ、迷子の件数は間違いなく減ったと思います。逆に迷子になった場合の深刻度は大きく増したと感じています。これまで「餌をあげている猫」だったのが、「いつも一緒に暮らす家族」に変わることで、「猫はそのうち自分で帰ってくるよ」では済まされなくなってしまいました。

本来猫の習性として、人にコントロールされることが嫌い、外が好き、冬は寒いから家が好き、他の猫たちと接したい、トイレは外でしたい、お腹が空いたら家に帰る等自由気まま自分が思う通りに生きていきたい動物だと思います。

室内飼育により、地域住人とのもめ事の回避と猫の安全の確保はできますが、反面これまで経験したことがないいろいろな問題もおきてきています。

運動不足による肥満、運動欲求や狩猟本能を満たすことができないことによるストレス、肥満やストレスによって発症する疾患。ストレスによる部屋の破壊行動、夜鳴きや真夜中の運動会による飼い主さんの寝不足。そして外に出たい欲求が募り、隙をみては脱走してしまうなどの問題と向き合わなくてはならなくなってきました。

これは、以前は地域の問題だったことが、室内飼育によって飼い主さんの自宅の中の問題にすり替わってしまった状況と言えるのではないかと思います。社会の寛容さが薄れ、問題が個人に委ねられる傾向は、猫に限ったはなしではなく、この傾向はあともどりすることはないように思います。

そのためたんに「猫は室内で飼いましょう」で終わるのではなく、

擬人化しすぎず、猫は猫として、

どうぶつである猫といっしょに、

安全に、たのしく、お互いストレス少なく暮らしていける工夫の必要性をつよく感じています。

1.名前を叫んで追いかけない

迷子の犬を見つけたときに、名前を叫んで駆け寄ると、パニックになって逃げてしまうことがあります。飼い主さんのいつもと違う様子に驚いたり、長く離れていた不安から警戒心が強くなっていることもあるためです。いきなり走り寄るのではなく、まずはいつも通りの落ち着いた声で遠くから名前を呼んで、飼い主であることを認識させてから、ゆっくり近づいて保護してください。

2.「遊び」と誤解されたら

特に迷子になってすぐのタイミングでは、犬が追いかけられることを「遊んでもらっている」と誤解し、さらに逃げてしまうこともあります。そのような場合は追いかけず、数歩下がりながら名前を呼んで自分の方に呼び戻すようにしてください。

3.交通事故

呼び戻しで最も注意すべきことのひとつは「交通事故」です。犬が道路の向こう側にいる場合は、呼び寄せる前に必ず車が来ていないかを確認してください。車が通っているときに犬を呼ぶのは絶対にやめましょう。犬は周囲を確認せずに走ってくるため、非常に危険です。

4.保護できたら

無事に保護できたら、首輪がしっかり締まっているか確認してください。痩せて首輪がゆるくなっていることがあり、そのままだと抜けてしまう恐れがあります。その場合は首輪を締め直してからリードをつないでください。もし犬が興奮しているようであれば、ハーネスをつけてダブルリードにし、再び逃げないようにしましょう。

迷子の犬を捜していると、ご近所の方と気まずくなったり、場合によってはトラブルになってしまうことも珍しくありません。

あなたにとって犬はかけがえのない家族ですが、すべての人が同じように思ってくれるとは限りません。「たかが犬のことで・・・」と感じる方もいて、もしご近所の方が迷惑に思えば、クレームや反発につながり、その地域での捜索が難しくなることもあります。

その場ではついやってしまいがちなことでも、ご近所の迷惑になる場合があります。以下の行動は控えるようご注意ください:

・数人で大きな声で話しながら捜しまわる

・夜遅くに住宅のまわりを歩きまわったり、庭を懐中電灯で照らす

・許可なく他人の敷地に入ったり、トレイルカメラや捕獲器を設置する

・深夜にチラシをポスティングする

・許可を得ずに電柱、街路樹、ガードレール、壁などにチラシを貼る

住宅地で捜索する際は、不審者と間違われないよう、必ず迷子チラシを持ち歩いてください。何をしているのかが説明しやすくなり、犬を見かけた方が連絡してくれるきっかけにもなります。

ご近所への配慮を忘れず捜索を進めてください。あなたが思っている以上に迷子の犬を心配してくれる人は多いものです。信頼関係を築くことができれば、きっと力になってくれるはずです。

ノーリードで歩きまわっている犬は目立ち、条例違反であるため、警察署、保健所、動物愛護センターなどの行政機関に通報・保護されることがとても多いです。すぐに捜索範囲を管轄するすべての行政機関に届けを出してください。

行政機関に保護されても首輪に連絡先が記載されていなければ連絡がもらえるとは限りませんので、届出してからも継続的に収容情報を確認する必要があります。

①地域の交番・警察署

警察署では、迷子の犬は落とし物(遺失物)として扱われます。

地域の方が迷子を保護した場合は、最寄りの警察署に拾い物(拾得物)として届けることが多いので、昼夜を問わず警察署に確認をしてください。

拾得物の公開方法は自治体によって違いがありますので、警察署で確認をしてください。

警察署に迷子の届けがない場合は、「遺失届」を出しておきます。

警察署では動物を長期間預かることはできないので、保健所または動物愛護センターに移送されます。

②市区町村の保健所・生活衛生課管理係

犬が迷子になった場所の市区町村にある保健所へ連絡して、うちの犬が収容されていないかを確認します。外観が似た犬が収容されている場合は、保健所へ行って確認します。

収容動物情報の公開方法は自治体によって違いがありますので、保健所で確認をしてください。

捜している犬がいない場合は、迷子の届出をしておきます。

警察署や保健所は地域ごとに管轄がわかれていて、情報が共有されていない場合もありますので、いなくなった場所だけでなく、隣接する場所の警察署や保健所にも確認する必要があります。

③都道府県の動物愛護センター

都道府県にある動物愛護センターでは、警察署や保健所から移送された動物が収容されます。

動物愛護センターが遠方の場合は、電話で迷子の届けを出してください。電話で届けを出したあとに迷子チラシを作成して送りましょう。

収容動物情報の公開方法は自治体によって違いがありますので、動物愛護センターで確認をしてください。

④地域の清掃事務所

とても残念なことですが、車にひかれるなどして路上で遺体になった場合、最寄りの清掃事務所に回収され焼却されることがあります。

残念ながら、犬を回収したとしても飼い主さんに連絡することは清掃事務所の業務ではありませんので、首輪に連絡先が明記してあったとしても連絡があるとは限りません。

清掃事務所は道路ごとに異なっていて、国道と高速道路は国土交通省、県道は都道府県、市町村道は市町村と管轄がわかれているため、全ての事務所に確認する必要があります。

回収された場合、遺体は通常2~3日以内に火葬され、記録が残らないこともありますので、つらいことではありますが、飼い主さんが継続的に確認をする必要があります。

⑤地域の動物病院

動物病院は行政機関ではありませんが、怪我や衰弱している犬が保護された際には、近くの動物病院に運び込まれることがよくあります。

体調の悪い犬を通りがかりの方が保護し、保護した方の自宅近くの動物病院に連れて行ったという事例もあります。

そのため、少なくとも半径10km圏内のすべての動物病院に迷子チラシを持参し、可能であれば待合室に掲示してもらえるようお願いしてください。

犬が迷子になると、その行動や居場所は、いなくなってからの日にち、性格、身体能力、年齢、周囲の環境などの組み合わせによってさまざまに変わりますが、以下のいずれかになります。

1.自力で帰ってくる

自宅や自宅近くでの散歩中にいなくなった場合、自分で帰ってくることがあります。

2.近くに隠れて動かない

極端に警戒心が強い犬が迷子になった場合、逃げ出したときの興奮がおさまると人やまわりの環境が怖くなり、歩きまわるのではなく暗くて狭くて奥が深い場所を見つけて潜り込むことがあります。

やがて空腹になると、水と餌を求めて隠れた場所からひとけのない時間帯にこっそり出てきてまた隠れることを繰り返しながら、餌を求めて少しずつ移動していきます。水を飲める川辺などに隠れていることも多いです。

怪我や衰弱をして、その回復を待つために安心できる場所に潜り込んでいる場合もあります。

3.遠くまで移動して帰れなくなる

①室内犬の帰巣本能はあてにできない

「犬は帰巣本能があるから、迷子になってもそのうち帰ってくる」とよく言われますが、これは室内飼育の犬にはほとんど当てはまりません。

かつては犬を放し飼いにしていた時代があり、犬は自由に外を歩き回り、お腹がすいたら自分で帰ってくる生活をしていたため、道を覚えていたり、土地勘がありました。しかし現代の室内飼育の犬は、知らない場所にひとりになると混乱し、帰ろうとしても間違った方向に進んでしまいます。そして空腹が限界になると、餌を求めてあてもなくさまよい始めてしまいます。

偶然知っている場所にたどり着かない限り、自力で帰ってくるのは難しいです。

②移動距離の違い

年齢にもよりますが、迷子になった犬が1日に移動できる距離の目安は、

・超小型犬で 500m

・小型犬で 1km

・中型~大型犬で 5km

ほどになります。

犬種や体力によっては、さらに遠くまで移動する場合もあります。

住宅地より遮蔽物の少ない山間部や田畑の多い地域のほうが移動距離がのびる傾向があります。小型犬であっても、一見渡れそうにない交通量の多い道路や線路、河川などを渡ってしまうことがあります。帰る方角がわからなくなっているときは、直線的に移動するのではなく、でたらめに移動し、同じ場所をぐるぐるまわっていることもあります。

人懐っこい犬は人のいる場所へ、警戒心の強い犬は静かな人気のない場所へ向かう傾向があります。

③いつまで移動を続けるか

迷子になってしばらくは、飼い主さんのもとへ戻ろうと移動を続けますが、空腹が限界になると食べ物を見つけることが最優先になります。

自宅に帰ろうと移動を続けていたとしても、食餌を摂ることが難しい状況が続くと体力が落ちてきますし、食餌をさがすのに時間をとられるため、1日の移動距離が短くなっていきます。道を歩いていれば人から餌をもらえ、生ゴミが豊富にあった昔と違い、現代では犬が何日も長距離移動し続けることはむずかしくなっています。

迷子になってから1ケ月以上経過すると徐々に疲れがたまり、あまり移動しなくなってきます。安定して食べ物が手に入る場所が見つかれば、そこに定着することが多くなります。

定着した場所で、動物愛護センターや地域にお住まいの方に保護されるケースも増えてきます。

4.もといた場所に戻ろうとする

譲渡のすぐ後に脱走し、もと住んでいた場所に戻ろうとすることがあります。たどり着ける犬もいますが、方角を誤り見当違いの場所をさまよってしまうこともあります。

5.動物病院や動物管理センターに保護される

ひとりで歩き回っている犬はとても目立つため、地域の警察や動物管理センターに通報され保護されることがとても多いです。保護されたとき首輪に連絡先が記載してあれば、すぐに連絡がもらえます。

また、怪我や衰弱している犬が、親切な方に保護され、近くの動物病院や動物管理センターに連れて行かれることもあります。

6.個人宅で保護されている

怪我や体調不良の犬が、親切な人に保護され、届け出をされずにそのまま自宅で世話をされていることもあります。

7.誰かに飼われてしまう

首輪をしていなかったり、外れてしまっていた場合、迷子犬が野良犬と間違われてそのまま飼われてしまうことがあります。

8.野良犬になる

誰にも保護されなかった場合、野良犬として生きていくようになることもあります。

9.死亡する

非常に残念なことですが、事故や病気、栄養失調などで命を落としてしまうこともあります。

犬が迷子になったときの行動は、年齢によって異なることがあります。

これまでの捜索経験をもとに、年齢ごとに見られる行動の傾向をご紹介します。

もちろん、犬の行動は、いなくなってからの日にちや性格、身体能力、まわりの環境などにも影響されますので、個体差があることをあらかじめご理解ください。

1.仔犬期(1歳未満)

仔犬は好奇心旺盛で、あらゆるものに興味をもって夢中になって行動します。

しかし、興奮が落ち着いて自分が帰る場所がわからないと気づくと、急に不安になり、衝動的に動きまわります。

人懐っこい時期のため、自分から人や他の犬に近づいていき、保護されることもあります。

2.成犬期(1歳~6歳)

この年齢の犬は、体力も知力も充実しており、迷子になっても活発に動きまわります。

他の犬に興味を示したり、マーキングされた場所の匂いを嗅ぎまわったりします。そのため、まっすぐに移動を続けるというよりは、いろいろな場所に立ち寄りながら進む傾向があります。

若くて体力があるからすぐに遠くに移動してしまうと思われがちですが、実際には意外と近くで見つかることもあります。

3.高齢期(7歳以上)

犬が高齢期に入ると、迷子になった場合でも、状況を判断して冷静に行動する傾向があります。

まだ体力の衰えを感じるほどではないため、一箇所にとどまるよりも、自宅を目指したり、より安定して食べ物が得られる場所を探して移動する傾向があります。

4.後期高齢期(小型・中型犬12歳以上、大型犬10歳以上)

この時期の犬は、スタミナが落ちて疲れやすくなっており、1日に移動できる距離も短くなります。

ただ若い頃のようにマーキングの匂いや異性に対しての関心は薄くなっているため直線的に動く傾向があり、予想したよりも遠くまで移動していることがあります。

認知機能の低下(認知症など)が原因で迷子になった場合は、ゆっくりと、そして絶え間なく歩き続けることがあり、結果的に移動距離が長くなることもあります。

足腰が弱っている犬は遠くへは行かず、水が飲める川辺などにとどまっていることも多いです。

こうした年齢ごとの傾向を知っておくことは、効果的な捜索につながり、うちの犬を見つける可能性を高める助けになります。

服薬中の犬は、薬の効果が切れて具合が悪くなりはじめると、人や他の動物が来ないような暗くて狭く、奥まった場所に入り込み、回復するまでじっとしていることがよくあります。

薬が切れるとすぐに症状が出る犬の場合は、遠くへ移動することができず、いなくなった場所のごく近くで安心できる隠れ場所を見つけて潜り込もうとする傾向があります。

服薬治療中の犬が迷子になると、多くの飼い主さんは「薬が切れたらすぐに悪化するので、もう亡くなってしまっているかもしれない」と最悪の事態を想像しがちです。

しかし、数日後に発見されたにもかかわらず、健康に大きな問題がなかったというケースも多くあります。落ち着いて、ひとつずつ確実に捜索を進めていくことが大切です。

また、具合が悪くなっていた犬が車で通りかかった人に保護され、その人の自宅近くの動物病院に連れて行かれたという事例もあります。

そのため、少なくとも半径10キロ圏内のすべての動物病院に迷子チラシを持参し、可能であれば待合室に掲示してもらえるようお願いしてください。

リードが外れずにそのままついた状態だった場合、枝や狭い場所に引っかかってしまい、外そうと暴れるうちに体に巻きつき、動けなくなってしまうこともあります。

いなくなった場所周辺を手分けして名前を呼びながら捜してください。

リードがついた犬は、ひと目で迷子だとわかります。また、リードを踏むことで保護しやすくなるため、誰かが保護して警察署や動物愛護センターに連れて行ってくれている場合もあります。

すぐにこうした行政機関に問い合わせをしてください。

迷子チラシは、見た人にうちの犬の特徴を覚えてもらい、連絡につなげるための大切なツールです。できるだけ多くの情報を伝えたくなりますが、情報の詰め込みすぎは逆効果になることもあります。以下の2つのポイントを押さえて、効果的なチラシを作りましょう。

1.特徴は絞り込んで、シンプルに伝える

迷子になると、うちの犬のことを少しでも詳しく知ってもらいたくて、写真や文章をたくさん載せたくなります。しかし、猫と違って犬がひとりで歩き回っていると目立ちますので、印象的な特徴に絞ることで捜している犬のことを覚えてもらいやすくなります。

例えば、白っぽいラブラドール・レトリバーであれば、「白っぽい大型犬」と大きく書き、大きさがわかる写真を添えましょう。あえてその特徴だけを目立たせることで、印象に残りやすくなります。

2.スマホへの保存をお願いする

チラシを受け取っても、常に持ち歩いてくださる方は多くありません。そのため、似た犬を見かけても、連絡先がわからずそのままになってしまうことがあります。

こうした事態を防ぐために、チラシには「このチラシを写真に撮ってスマホに保存お願いします」と目立つように書いておきましょう。

また、「犬を見かけたら写真を撮ってください」と書いておくのも効果的です。目撃時の写真があれば、うちの犬かどうかを見分ける大きな手がかりになります。

迷子の犬はどんどん移動していきますので、できるだけ多くの目撃情報を集めるために、捜索範囲にすばやく迷子チラシを貼り、ひろく目撃情報を募ります。

注記:無断で電柱や街路樹、ガードレール、壁等に迷子チラシを貼ってはいけません。必ず許可を得てください。

1.迷子チラシを貼る範囲

犬種や年齢にもよりますが、迷子になった犬が1日に移動できる距離の目安は以下のようになります。

・超小型犬で 500m

・小型犬で 1km

・中型、大型犬で 5km

いなくなってから経過した日数をもとに、迷子チラシを貼る距離を決めます。

ただし、迷子の犬はいつまでも移動を続けるわけではありません。

自宅に帰ろうと移動を続けていたとしても、食餌を摂ることが難しい状況が続くと体力が落ちてきますし、食餌をさがすのに時間をとられるため、1日の移動距離が短くなっていきます。

迷子になってから1ケ月以上経過すると徐々に疲れがたまり、あまり移動しなくなってきます。安定して食べ物が手に入る場所が見つかれば、そこに定着することが多くなります。

そのためいなくなってからの日数に応じてどこまでも範囲を拡げるのではなく、以下を目安に迷子チラシを貼る距離の上限を決めてください。

最後の目撃場所から、

・超小型犬で 半径5km

・小型犬で 半径10km

・中型、大型犬で 半径30km

2.迷子チラシを貼る場所

以下のような人が集まる場所に貼ってきます。

・コンビニエンスストア

・食料品店

・飲食店

・動物病院

・ペット用品ショップ、ペットサロン

3.迷子チラシの管理

施設の管理者に、迷子チラシを掲示する期間を伝えるようにしてください。

迷子チラシを貼った施設はすべて地図に記録しておきます。

目撃情報の電話は、突然かかってくることが多いものです。慌てないようにするために、あらかじめ以下の項目を手帳やメモアプリに書き留めて、いつでも取り出せるように準備しておくと便利です。

目撃情報の電話がかかってきたら、まずは丁寧にお礼を伝え、そのうえで目撃の詳細を尋ねてください。

1.犬を見た日時(いつ見たか、いつから見かけているか)、正確な場所、見かけたときの様子、どちらの方向に向かっていたかなどを聞き取ります。

2.写真がある場合は、SMSなどで送ってもらうように頼みます。

3.電話をくださった方の名前を聞き、可能であれば再度こちらから連絡させてもらえるようお願いしましょう。また、次に犬を見かけたときに写真を撮っていただけるかもお願いしておきます。

4.相手の連絡先は、スマートフォンの電話帳に「目撃情報 ヤマダさま」などのように登録しておくと、次回電話がかかってきたときにすぐに誰からの連絡かがわかります。

5.うちの犬がまだその周辺にいる場合は、吠える、噛みつく、逃げるなどの行動傾向を説明したうえで、状況に応じて、相手が無理のない範囲で構わないことを前提に、「保護してほしい」「自分が現場に到着するまで見守ってほしい」といったお願いをしてみましょう。

SNSでの情報発信は、迷子になった犬のことを多くの人にすばやく知らせるのに役立ちます。

以下の情報を投稿して、拡散をお願いしてください。

・犬の名前

・外見や毛色、模様がよくわかる写真

・大きさがわかる写真

・いなくなった日付

・いなくなった場所

・最後の目撃日時と場所

・飼い主さんの連絡先

・犬を見かけたら写真を撮ってもらえるようお願いする

・可能であれば、安全に保護をお願いする。難しい場合は、追いかけずに連絡してもらえるようお願いする

また情報発信だけでなく、迷子犬の目撃情報や、迷子ペット専用のウェブサイトやSNSページでの最新情報もあわせて確認してください。

一方、SNSの投稿は不特定多数の人の目に触れるため、デメリットもあります。実際の目撃情報のほかに、その人の迷子犬に関する体験談や、繰り返し届く望まないアドバイスなどを受け取るようになるかもしれません。こうした対応に時間や気力を奪われることもあります。場合によっては、心ないコメントや批判的な投稿が寄せられることさえあります。精神的な疲労を避けるためにも、SNSの対応はできるだけ他の人に任せるほうが、捜索のための気力を保つことができます。

迷子の犬を捜していると、ご近所の方と気まずくなったり、場合によってはトラブルになってしまうことも珍しくありません。

あなたにとって犬はかけがえのない家族ですが、すべての人が同じように思ってくれるとは限りません。「たかが犬のことで・・・」と感じる方もいて、もしご近所の方が迷惑に思えば、クレームや反発につながり、その地域での捜索が難しくなることもあります。

その場ではついやってしまいがちなことでも、ご近所の迷惑になる場合があります。以下の行動は控えるようご注意ください:

・数人で大きな声で話しながら捜しまわる

・夜遅くに住宅のまわりを歩きまわったり、庭を懐中電灯で照らす

・許可なく他人の敷地に入ったり、トレイルカメラや捕獲器を設置する

・深夜にチラシをポスティングする

・許可を得ずに電柱、街路樹、ガードレール、壁などにチラシを貼る

住宅地で捜索する際は、不審者と間違われないよう、必ず迷子チラシを持ち歩いてください。何をしているのかが説明しやすくなり、犬を見かけた方が連絡してくれるきっかけにもなります。

ご近所への配慮を忘れず捜索を進めてください。あなたが思っている以上に迷子の犬を心配してくれる人は多いものです。信頼関係を築くことができれば、きっと力になってくれるはずです。

必要なもの:好物のオヤツ、オモチャ、リード

1.名前を叫んで追いかけない

迷子の犬を見つけたときに、名前を叫んで駆け寄ると、パニックになって逃げてしまうことがあります。飼い主さんのいつもと違う様子に驚いたり、長く離れていた不安から警戒心が強くなっていることもあるためです。いきなり走り寄るのではなく、まずはいつも通りの落ち着いた声で遠くから名前を呼んで、飼い主であることを認識させてから、ゆっくり近づいて保護してください。

2.「遊び」と誤解されたら

特に迷子になってすぐのタイミングでは、犬が追いかけられることを「遊んでもらっている」と誤解し、さらに逃げてしまうこともあります。そのような場合は追いかけず、数歩下がりながら名前を呼んで自分の方に呼び戻すようにしてください。

3.交通事故

呼び戻しで最も注意すべきことのひとつは「交通事故」です。犬が道路の向こう側にいる場合は、呼び寄せる前に必ず車が来ていないかを確認してください。車が通っているときに犬を呼ぶのは絶対にやめましょう。犬は周囲を確認せずに走ってくるため、非常に危険です。

4.保護できたら

無事に保護できたら、首輪がしっかり締まっているか確認してください。痩せて首輪がゆるくなっていることがあり、そのままだと抜けてしまう恐れがあります。その場合は首輪を締め直してからリードをつないでください。もし犬が興奮しているようであれば、ハーネスをつけてダブルリードにし、再び逃げないようにしましょう。

トレイルカメラとは、屋外で野生動物を自動的に撮影・録画するために設計された動体検知カメラです。昼夜を問わず使用できます。

犬や猫などの動物が近づくと、その動きを感知して画像や映像を記録します。

トレイルカメラは電池で動作し、防水仕様で、撮影されたデータは本体内のメモリーカードに保存されます。

このカメラは、置いた餌を食べに迷子の犬が来ているかどうかを確認したり、捕獲器周辺の様子を観察したりするのに特に役立ちます。

人の気配を感じさせず、静かに一晩中監視できるため、迷子犬の捜索において非常に効果的なツールです。

(参考)トレイルカメラで捕獲器に近寄る猫を撮影

トレイルカメラの設定方法は機種によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

1.トレイルカメラの設定

・動画:撮影時間2分、音声オン

・センサー感度:中

2.トレイルカメラの設置位置

フードや捕獲器からおよそ1~2メートル離れた場所にトレイルカメラを設置してください。

カメラによっては近すぎると、夜間撮影で白とびして犬が真っ白に映ってしまうことがあります。夜間に白とびしないよう、あらかじめカメラとの距離を調整して確認してください。

3.設置の許可取り

人さまの敷地や餌場にトレイルカメラを設置する場合は、必ず事前に許可を取ってください。

トレイルカメラには、設置の目的、設置期間、連絡先を明記しておきましょう。

4.盗難防止

人目につく場所に設置する場合は、茂みの中や物陰など目立たない場所に隠すように設置してください。

また、柱などに鍵付きワイヤーで固定することをお勧めします。

(参考)トレイルカメラで捕獲器に近寄る猫を撮影

犬の捕獲器は野犬用のものが各種ありますが、プロでないと取り扱いが難しかったり、犬を傷つけてしまう危険のあるものが多いので、ここでは飼い主さんがうちの犬を安全に捕獲できるようサークルトラップを自作し、使う方法をご紹介します。

1.サークルトラップの作り方

・材料:屋根つき犬用サークル、ドア用ラッチ 2個、結束バンド 4本、段ボール片 2枚、ポリエチレンロープ 20m程度、スナップフック

①ドア用ラッチの取り付け

・それぞれのドア用ラッチとサークルの金網の間に、少し厚めの段ボール片を挟みます。

・ドア用ラッチは結束バンドでしっかり固定してください。ラッチを取り付けることで、扉が閉まると内側からは開かなくなります。

②ロープを扉に取り付ける

・ポリエチレンロープをスナップフックに結びます。

・スナップフックをサークルの扉に引っかけます。

・ロープをサークルの内側から外側へ通します。

2.事前練習

ロープをすばやく引いて扉を閉める練習をしてください。

サークルが少しでも揺れたり動いたりすると、犬はすぐに飛び出してしまいます。そうならないように、一気にロープを引いて瞬時に扉を閉められるようになるまで練習しましょう。

3.サークルトラップの使い方

①扉を開ける

サークルの扉を開けます。ただし、開けすぎないよう注意してください。あまり広く開けすぎると、ロープを引いても扉が閉まらなくなることがあります。

②フードを置く

・犬をサークルの奥へ誘導するため、フードを3か所に少量ずつ置きます:入口から少し離れた場所、入口付近、サークル中央の3か所です。

・サークルの一番奥には、うちの犬の好物をたっぷり置きます。

・うちの犬の匂いがついた毛布や敷物を中に入れておくと、安心感を与える効果があります。

③離れた場所で待機する

・サークルトラップから離れて隠れ、うちの犬が来るのを静かに待ちます。

・犬が現れたら、扉に引っかけたロープをぴんと張った状態で握り、犬がサークルの奥に入るまで辛抱強く待ちます。

④ロープを素早く引く

犬がサークルの奥まで入り、フードを食べ始めたら、素早くロープを引いて扉を閉めます。

4.サークルトラップに入らない場合

①サークルトラップを警戒している場合

犬がサークルを警戒して中に入らない場合は、カモフラージュネットなどをサークルにかぶせて目立たなくしてください。

②人の気配を警戒している場合

・人の気配を察知してサークルに近づかない犬には、しばらくサークルの中でフードを与えて慣れさせる必要があります。

・フードを置いたらその場を離れ、トレイルカメラで犬の様子を観察します。

・警戒心の強い犬は空腹でなければ中に入ってきません。サークルトラップのまわりには他のフードを置かないようにしてください。

・うちの犬が中に入ってフードを食べるようになったら、待機してタイミングを見計らい素早くロープを引いて捕獲してください。

1.夜間に保護した場合

犬が怪我をしていたり、ひどく衰弱している場合は、すぐに24時間対応の夜間救急動物病院で治療を受けさせてください。

2.最初の食事

迷子になり何日もまったく何も食べていないことがあります。ひどく痩せている場合はフードをふやかす、ウェットタイプにするなど胃に負担が少ないようにして与えてください。

3.見た目に問題がなさそうな場合でも

一見元気そうに見えても、念のため、かかりつけの動物病院で診察を受けてください。脱水症状、外傷、歯や爪の損傷、ノミ・ダニ・寄生虫、感染症などの有無を確認してもらいましょう。

4.喧嘩で咬まれていた場合

喧嘩で咬まれていた場合、数日後に腫れや化膿などの症状が現れることがあります。注意深く観察し、異常が見られたらすぐに動物病院で処置を受けてください。

5.保護の際に飼い主が咬まれたり引っかかれたりした場合

犬を保護する際に咬まれたり引っかかれたりした場合、感染症のリスクがあります。すぐに流水で傷口をよく洗い、腫れなどの症状が出た場合は、すぐに病院で診てもらってください。

迷子だった犬が無事に保護できたら、目撃情報をくださった方や捜索に協力してくれた方々に、ぜひそのことを知らせて感謝の気持ちを伝えてください。

許可を得て掲示した迷子チラシがある場合は、「見つかりました」と書いたメモを貼り付けて、3日ほどしたら撤去しましょう。迷子のことを心配してくださっている地域の方は多いものです。

迷子の届出をした警察署、動物愛護センター、公共事業局(道路清掃担当)、動物病院などにも、犬が見つかったことを報告してください。

犬が無事におうちに戻れて、本当によかったです。

これからも、大切な家族と一緒にたくさんの幸せな時間を過ごせますように!

(お願い)

捜している犬が見つかったときはぜひ、迷子の飼い主さんサポート活動の「迷子が見つかりました!」から、保護までの経緯をお知らせください。

チャットボットの捜索プランをさらに精度の高いものにすることと、迷子を捜している多くの飼い主さまのお役にたてる情報発信に活用させていただきます。